在談完磁帶與軟碟之後,接下來站長打算介紹的是與磁帶、軟碟同樣採用磁性材料作為儲存媒介的硬碟,由於與硬碟相關的主題很多,內容也非常的廣泛,因此站長預計接下來會有四到六節的內容都和硬碟有關,而本節主要以介紹早期硬碟的發展過程為主,現代的硬碟設計與介面標準 (如 ATA、IDE、SATA、SCSI、SAS 等) 則留待下節介紹。

Table of Contents

早期大型硬碟發展 (1956 – 1989)

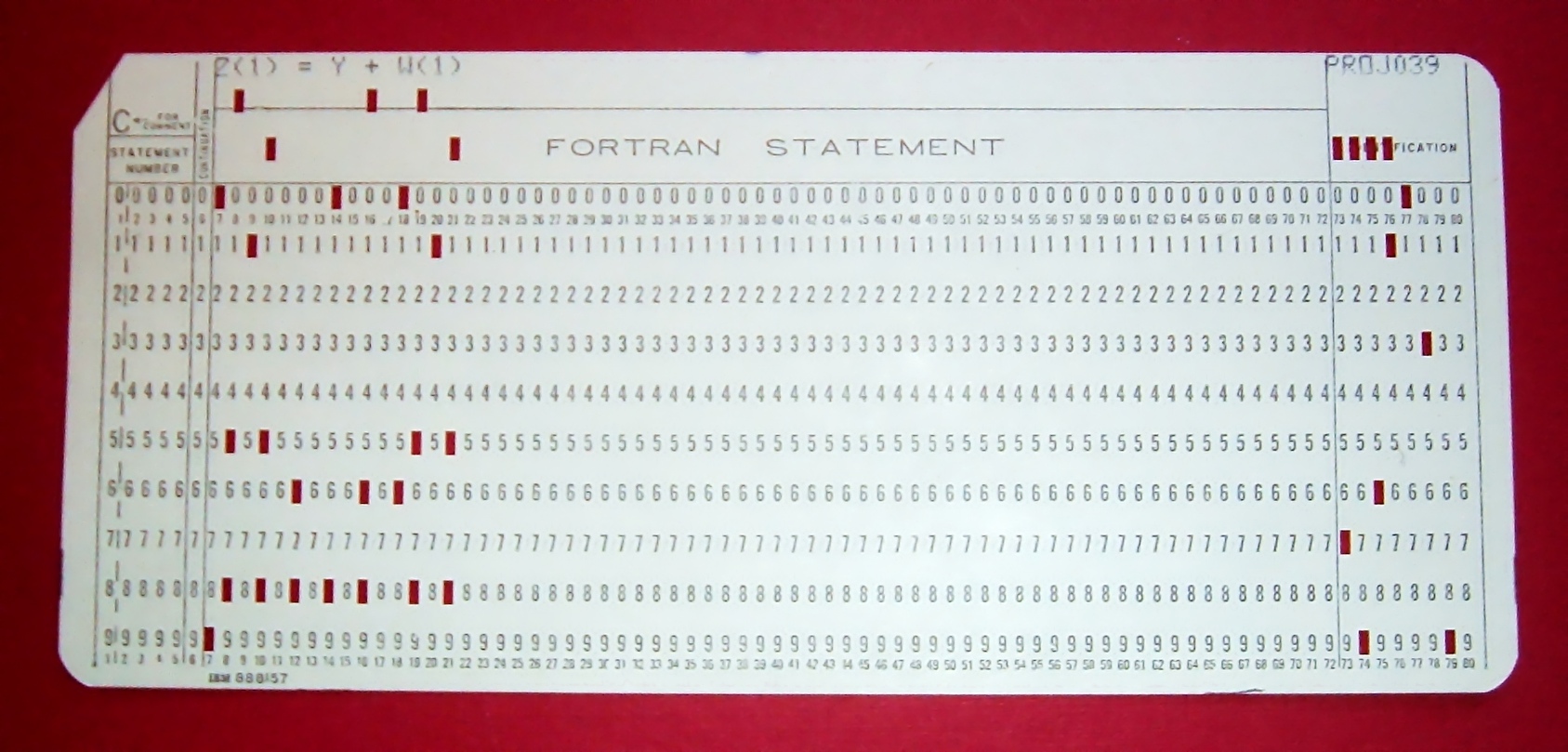

在硬碟被發明之前,大多數電腦是使用打孔卡 (又稱為 Punch Card 或 Hollerith Card) 作為主要的資料儲存媒介,在使用電腦時人們得手動一張一張將記錄有組合語言程式碼的卡片逐一插入電腦中進行資料輸入,但這樣的作法有著需要耗費大量人力而且極為容易出錯的缺點 (只要卡片順序一出錯或是卡片發生缺漏就會造就大災難)。

從磁帶、磁鼓到硬碟

在打孔卡之後,磁帶系統在 1951 年被發明,但如同我們在上節當中曾經討論過的,磁帶系統受制其原理而有著隨機存取性能低落與困難度較高的問題,在日常以隨機存取為主的用途下性能並不理想,因此人們仍然迫切需要可以取代打孔卡系統的儲存裝置,所以在 1950 年代當中,有非常多種不同的儲存裝置被發明,例如在 1953 年隨 IBM 701 電腦系統所發佈的 IBM 731 磁鼓系統。

相較於磁帶系統與打孔卡來說,使用圓柱體高速轉動搭配移動式磁頭的磁鼓系統在隨機存取性能上有了飛躍性的成長,但由於圓柱形的磁鼓只使用了外表面進行資料儲存,因此單位體積的儲存密度上仍然相當低 (上圖中如此龐大的磁鼓機實際上只能儲存 81,920 位的數字,也就是大約 10 KB 的大小),隨著電腦所需要處理與記載資料量日益增長,磁鼓系統很快便不敷使用。

最早的商用硬碟-IBM 350 (1956 年 – 1959 年)

隨著資料量的提升,磁鼓儲存密度的問題也顯得益發明顯,IBM 的工程師便開始思考要怎麼在磁鼓的基礎上創造一個兼具隨機存取性能與高儲存密度的儲存裝置,為了維持磁鼓所帶來的隨機存取性能提升,因此可轉動的磁性儲存媒介與可移動的磁頭即是 IBM 工程師發想的起點。

他們最後想到的解決方案是將磁性儲存媒介製成盤狀,如此一來便可維持可轉動的特性並且將可以用於儲存的面積大幅提升 (畢竟磁盤的正反兩面都能用來讀寫,而且盤狀的結構可以很容易進行堆疊),而第一款採用此種設計的儲存裝置是 1956 年推出,用於搭配 IBM 305 RAMAC (RAMAC 是 Random Access Method of Accounting and Control,用於會計與控制的隨機存取方法之縮寫) 系統的 IBM 350。

IBM 350 本身由 50 枚 24 吋大小、以 1200 rpm 速度旋轉的磁盤組成,光是儲存裝置本身的體積就達到 152 公分長、74 公分寬與 172 公分高,大約是兩台大型冰箱的大小,重量甚至超過 1 公噸而必須以飛機和堆高機進行運送,但在如此龐大的體積下,IBM 350 的儲存容量其實也只有不到 3.75 MB 而已 (不過 3.75 MB 的容量已經是 IBM 731 磁鼓系統的數百倍了,因此在當時已經可以說是超級龐大的儲存容量,而在 1959 年,改進版的 IBM 350 被推出,容量翻倍提升至 7.5 MB)。

比較有意思的是,當年 IBM 是採用只租不賣的方式提供這款儲存系統,當年每月的租金高達 3,200 美金,若計入通貨膨脹的話,相當於是今天的三萬美金之譜,但當時這套系統對於耗費大量人力、時間、管理成本在抽換打孔卡片上的大型企業與需要即時運算交易的金融產業來說仍然有相當大的吸引力,而當年 IBM 的主管在這款系統發展的過程中也曾經一度因為害怕這款系統會威脅自家打孔卡片的市場而考慮是否取消這項研發計畫。

多重讀寫頭的發展-IBM 1301 DSU (1961 年 – 1970 年)

在 IBM 350 與其多款衍生產品獲得成功之後,IBM 在 1960 年代初期以 IBM 350 的設計為基礎發展了 IBM 1301 系列,這系列產品與 IBM 350 最大的差異出現在讀寫頭的部分,以往在 IBM 350 當中讀寫頭只由一組可移動的磁頭組成,因此當所需要的資料分佈在不同的磁盤面時,IBM 350 會需要將磁頭從目前所在的磁盤位置移出再滑至所要存取的磁盤之位置,這一來一往便造成時間上的嚴重浪費。

而 IBM 1301 磁碟儲存裝置則是為每個磁盤都準備了獨立專屬的磁頭吊臂與磁頭組,因此磁頭不再需要再各個磁盤之間進行移動,再加上磁頭因為不會經常被移出,大多數時候磁頭需要移動的距離也連帶跟著大幅縮短,因此隨機存取性能進一步獲得了大幅的提升,同時這也是近代所有硬碟都具備的特性。

首次採用卡匣設計-IBM 1311 (1962 年 – 1975 年)

在 IBM 1301 推出後隔年,IBM 又進一步推出了 IBM 1311,相較於 IBM 1301 來說,IBM 1311 的體積明顯縮小了許多 (從兩台冰箱的大小縮小為一台立式洗衣機的大小),但實際上 IBM 1311 與 IBM 1301 最大的差異在於 IBM 1311 首次引入了可替換磁碟卡匣的概念。

以 IBM 1311 所使用的磁碟卡匣 (IBM 1316) 來說,每個卡匣重達 4.5 公斤,內部由六片 14 吋磁盤所組成 (或許是基於可靠度的考量,最上與最下兩片磁盤各有兩面是不使用的,因此一共有 10 個盤面可用來儲存資料),可以儲存至多 7.25 MB 的資料,比起需要使用起重機才能搬運的 IBM 1301 來說,體積和重量上都可以說是劃時代的進步,此外,當年更換磁碟卡匣的方式其實也蠻有趣的,在取下卡匣保護蓋之後,將整個卡匣塞入硬碟機的卡槽中,之後旋轉上蓋上的固定鎖後,上蓋會在卡匣鎖緊後跟著脫落 (可以參考下方的影片)。

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)