由於篇幅過長,因此站長在完稿之後決定將 Intel Core 架構的前世今生分成兩篇,這篇是上篇,主要談 Core 架構再次統一 Intel x86 處理器產品線前與 Netburst 末期之間的歷史。

Table of Contents

Intel Pentium M

要談 2006 年之後的 x86 CPU 發展,就不得不談 Pentium M 這款特別的處理器,以往 Intel 與 AMD 並沒有特別重視筆記型電腦上的 CPU 設計,為了節省研發成本,通常筆記型電腦上使用的行動版處理器就只是同架構桌上型電腦 CPU 降頻、降壓之後的版本 (LV 版本,Low Voltage),因此在過去好多篇的 CPU 歷史中站長並沒有特別著墨於行動版處理器上。

Pentium 4-M 的失敗

原先在 Pentium 4 這一世代中,Intel 也是循往例推出了同樣以 Netburst 架構為基礎的 Mobile Pentium 4 (Pentium 4-M),但是很快大家就發現問題了,那就是追求時脈最大化優先於 IPC 的 Netburst 並不適合用於對於溫度與耗電量有相當大限制的行動運算環境中,將 Pentium 4 降壓、降頻之後的表現非常不理想,溫度比 Pentium III-M 高很多,性能上卻沒有甚麼長進,也沒辦法用於輕薄筆電之中 (本應對應 Pentium III-M 中的 ULV 版本,到了 Pentium 4-M 時代抑或是性能過差或是根本做不出來)。

而後來由於 Pentium 4-M 近乎悽慘的性能 (而且還很貴),有許多筆記型電腦廠商在旗下的高階筆電型號 (今天你所見到眾多電競遊戲系列的前身) 上乾脆直接選用桌上型電腦版本的 Pentium 4,造就了不少介於桌上型電腦與筆記型電腦之間的四不像出來,至於其他產品線其實 Pentium 4-M 也沒能完全取代前代的 Pentium III-M。

Mobile Intel Pentium 4-M (Northwood) 80532

- 發佈時間:2002 年 04 月 23 日

- 運作時脈:1400 MHz ~ 3200 MHz

- FSB 時脈:400 MT/s、533 MT/s

- L2 快取大小: 512 KB (全速,On-die)

- 支援插槽:Socket 478 ( 478 針腳 FPGA 封裝)

- 電壓需求:1.2 V ~ 1.55 V

- 電晶體數:5500 萬枚

- 製造工藝:0.13 微米 (µm)

- 功能:x86-32 + MMX, SSE, SSE2, IST, 部分型號支援 HT

Mobile Intel Pentium 4-M (Prescott) 80546

- 發佈時間:2004 年 06 月 01 日

- 運作時脈:2800 MHz ~ 3466 MHz

- FSB 時脈:533 MT/s

- L2 快取大小: 1 MB (全速,On-die)

- 支援插槽:Socket 478 ( 478 針腳 FPGA 封裝)

- 電壓需求:1.25 V ~ 1.4 V

- 電晶體數:1 億 2500 萬枚

- 製造工藝:90 奈米 (nm)

- 功能:x86-32 + MMX, SSE, SSE2, IST, HT

救援投手 Pentium M

由於 Intel Pentium 4-M 的失敗,Intel 旗下的以色列海法團隊 (這團隊之後大家還會看到很多次,其輝煌的歷史紀錄甚至有些人認為只要是海法團隊負責的那一代 Intel CPU 就特別有選購的價值) 便開始進行開發後繼產品的計劃。

以色列海法團隊在站長個人眼中是一個「很敢做對的事」的團隊,儘管 Intel 公司當時的主流是 Netbrust 架構,Pentium III 以前使用的 P6 架構早已被認為是「歷史產物」,但海法團隊認為 Netburst 根本就不適合用於對散熱與電壓有很大限制的筆記型電腦中,在 Intel Pentium 4-M 的後繼產品中選擇了海法團隊相對而言更熟悉 (海法團隊曾經負責同樣以 P6 架構為基礎的 Timna 處理器,後被取消) 的 P6 架構做為發展的基礎,如此「以退為進」的做法,最後得到的產物就是 Pentium M。

「將 Netburst 與 P6 加起來除以二」或許可以貼切的描述 Pentium M 的基礎架構,第一代 Pentium M 架構在 Intel 規劃上稱之為 Banias Micro Architecture (在絕大多數 Intel 文件中不會提到此架構與 P6 老架構之間的關聯,因為那很像開倒車跟自打臉 XD),並不單純只是 Pentium III 架構的復辟,其實 Banias 中融入了不少 Netburst 架構的特色,像是 SSE2 指令集、對分支預測進行強化都是可以在 Netburst 架構上見到的發展方向。

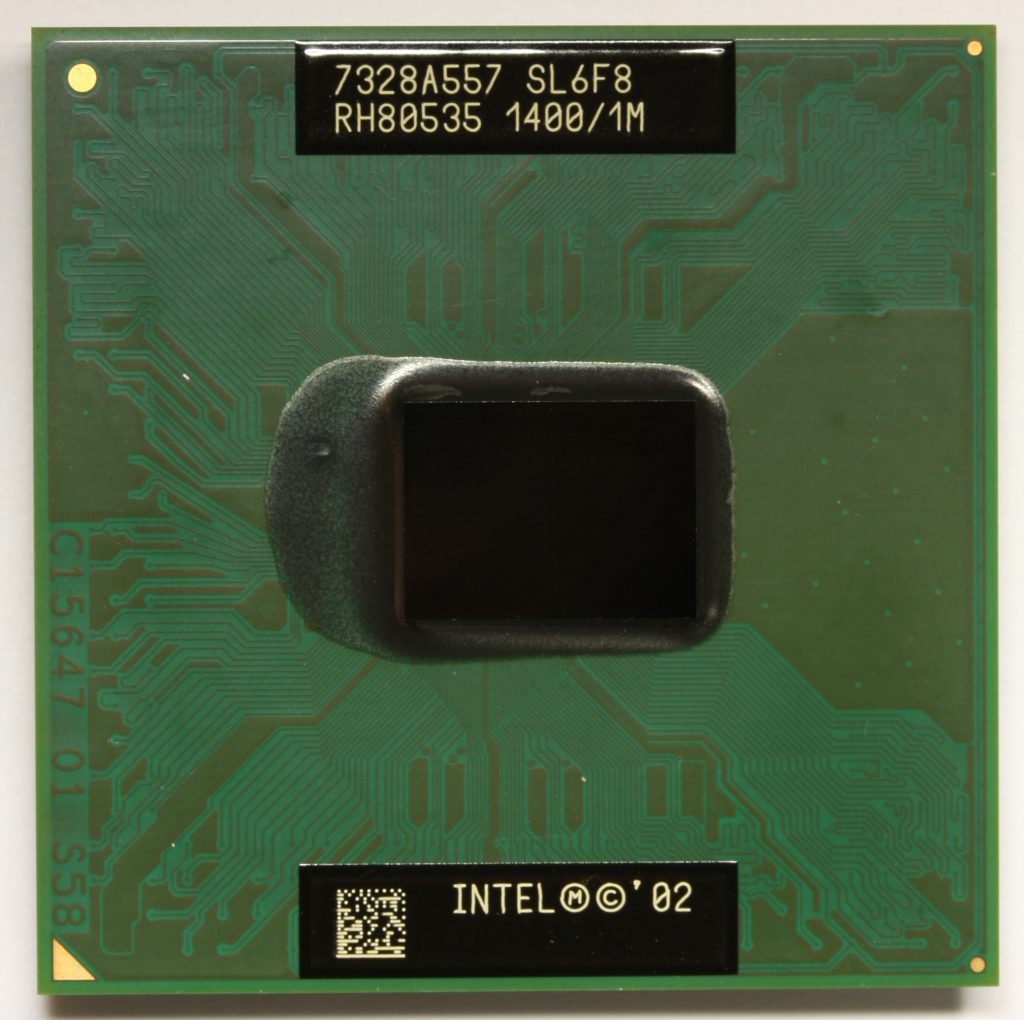

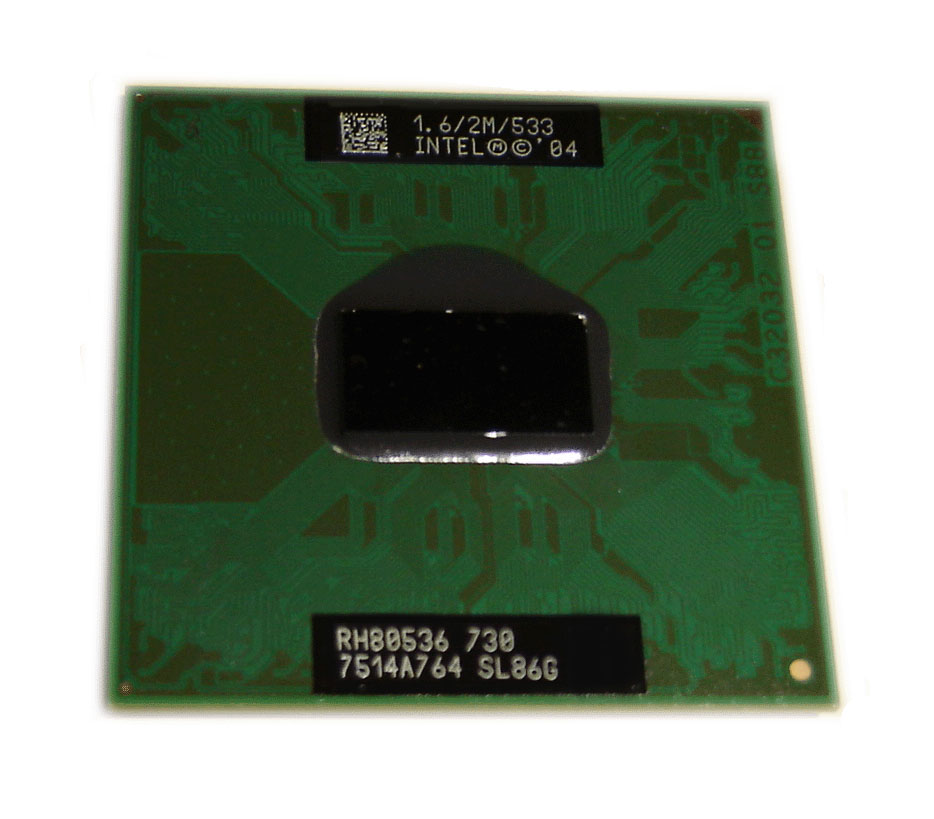

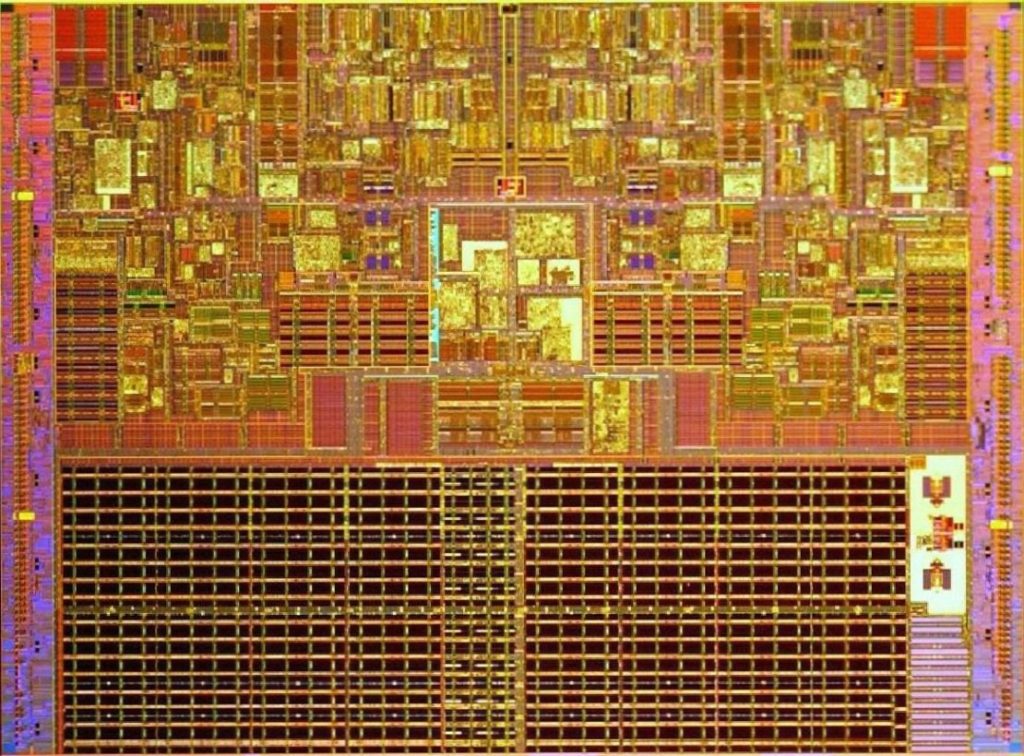

↑ Intel Pentium M (Banias)

Intel Pentium M (Banias) 80535

- 發佈時間:2003 年 03 月 12 日

- 運作時脈 (標準電壓):1300 MHz ~ 1800 MHz

- 運作時脈 (低電壓):1100 MHz ~ 1300 MHz

- 運作時脈 (超低電壓):900 MHz ~ 1100 MHz

- FSB 時脈:400 MT/s

- L1 快取大小:32 KB 指令快取、32 KB 資料快取

- L2 快取大小:1 MB (全速,On-die)

- 支援插槽:Socket 479 ( 478 針腳 FPGA / BGA 封裝)

- 電壓需求 (標準電壓):0.956 V ~ 1.484 V

- 電壓需求 (低電壓):0.956 V ~ 1.180 V

- 電壓需求 (超低電壓):0.844 V ~ 1.004 V

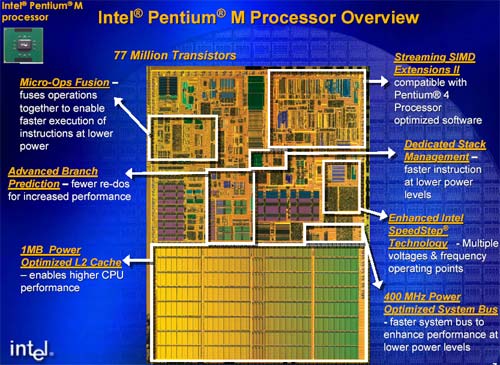

- 電晶體數:7700 萬枚

- 製造工藝:130 奈米 (nm)

- 功能:x86-32 + MMX, SSE, SSE2, EIST

好一個行銷手法:Intel Centrino 行動運算技術

不過 Pentium M 雖然解決了 Intel 在行動版處理器上的問題,卻在行銷上帶來了另一個問題,由於 Netburst 架構已經對消費者灌輸了「高時脈就是高性能」的觀念,但基於改良版 P6 架構的 Pentium M 在時脈上幾乎都不及 Pentium 4-M,卻有著較好的性能,這時候 Intel 若要說服消費者選擇新的 Pentium M 豈不是自打臉了嗎?其實按照 Intel 官方的說法,Intel 是從此時開始「不再一味追求性能的提升,而是更加強調效能的提升,效能只得是能耗與性能的比值」。

於是為了避免被質疑自打臉,Intel 決定在宣傳上淡化 Pentium M 的角色,在宣傳上發展了 Centrino 行動運算技術這一套標語政策,再輔以鋪天蓋地的廣告宣傳 (當時在台灣連 FM 電台都聽得到),讓消費者的焦點從處理器上轉移到是否具備 Centrino 標章上。

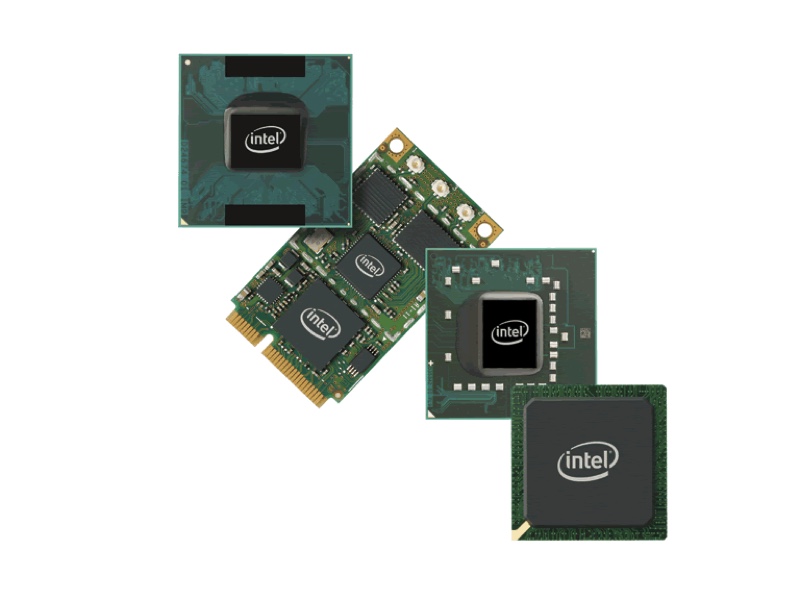

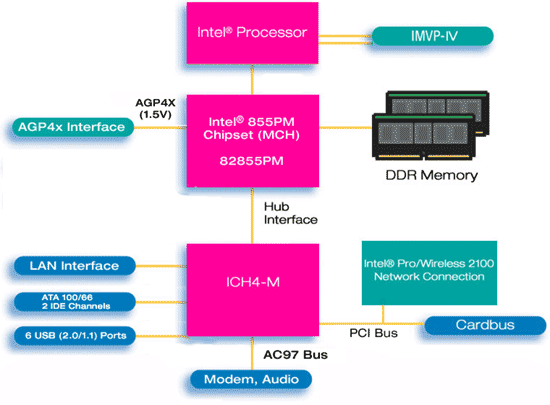

說了這麼多,到底 Centrino 到底是什麼呢?其實 Centrino 就是 Pentium M 處理器 + Intel 晶片組 + Intel 無線網路卡三位一體的組合搭配,用 Centrino 當宣傳讓消費者到店裡指名購買基於 Centrino 技術的筆記型電腦,不僅可以拉抬 Pentium M 的銷售,還連帶讓自家的無線網路卡銷量暴衝,這樣的行銷策略夠聰明吧?所以其實有不少人不認識 Pentium M,卻知道 Centrino 這品牌。

- 第一代 Centrino (Carmel 平台)

- Intel Pentium M (Banias) 130nm

- Intel 855M 晶片組

- Intel PRO/Wireless 2100BG 無線網路卡

- 第二代 Centrino (Sonoma 平台)

- Intel Pentium M (Dothan) 90nm

- Intel 915M 晶片組

- Intel PRO/Wireless 2915ABG 無線網路卡

不再使用時脈來命名處理器等級

當今的 Intel 在命名處理器的時候不再使用時脈來區分,而是以特殊的處理器編號來命名,例如 i7-5960X,這樣的作法其實是從 Pentium M 的第二代產品 Dothan 開始的,同樣是為了避免消費者質疑為什麼新款處理器的時脈比以前還要低而做的做法,從此 Intel 對消費者的「教育」方式轉為數字越大的就越高級。

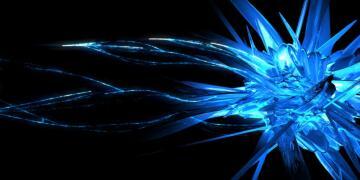

Dothan 基本上就是 Banias 的製程升級版本,從 130 奈米製造工藝升級為 90 奈米製造工藝,FSB 則從 400 MT/s 提升到 533 MT/s 並加入執行禁止位元 (NX bit) 技術。

↑ Intel Pentium M (Dothan)

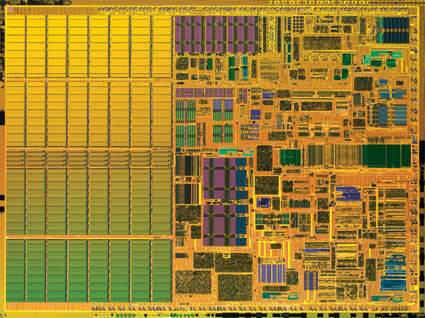

↑ Dothan 的 die shot

Intel Pentium M 700 系列 (Dothan) 80536

- 發佈時間:2004 年 06 月 23 日

- 運作時脈 (標準電壓):1400 MHz ~ 2277 MHz

- 運作時脈 (低電壓):1400 MHz ~ 1600 MHz

- 運作時脈 (超低電壓):1000 MHz ~ 1300 MHz

- FSB 時脈:400 MT/s、533 MT/s

- L1 快取大小:32 KB 指令快取、32 KB 資料快取

- L2 快取大小:2 MB (全速,On-die)

- 支援插槽:Socket 479 ( 478 針腳 FPGA / BGA 封裝)

- 電壓需求 (標準電壓):0.988 V ~ 1.404 V

- 電壓需求 (低電壓):0.988 V ~ 1.116 V

- 電壓需求 (超低電壓):0.812 V ~ 0.956 V

- 電晶體數:1 億 4000 萬枚

- 製造工藝:90 奈米 (nm)

- 功能:x86-32 + MMX, SSE, SSE2, EIST, NX

Netburst 殞落,Intel 首次被 AMD 打到趴在地上

很快的 Netburst 終於面臨窮途末路,在發展 Prescott 的過程中 Intel 就隱隱約約發現時脈是不可能永無止盡的提升下去的,後來的 Tejas 計畫也就這麼胎死腹中,這段期間應該是 Intel 歷史上最灰頭土臉的一段,除了 Intel 確定 Prescott 的時脈將在 3.8 GHz 止步外,當年度幾乎所有 Intel 的主要產品改版通通延期,時任 Intel CEO 的 Craig Barrett 甚至為了 4 GHz 處理器計畫的取消與失信於客戶而下跪道歉。

同時這也是 Intel 第一次被 AMD 打趴在地上,AMD 的 K8 架構獲得了巨大的成功,相較之下 Intel 可說是節節敗退,IA-64 失敗,x86 架構的 64 位元延伸被 AMD 發展成功、第一顆原生雙核心的位置也被 AMD 搶下,Intel 同時期只端出了被戲稱為膠水雙核心的 Pentium D。

之後 Intel 在 2005 年宣布將在 2006 年推出 Core 架構取代 Netburst。

Pentium M 架構的雙核心版本:Yonah

不過 Intel 總不能就這樣趴在地上不起來了,Intel 後來在 2006 年 01 月將行動版處理器產品線提升到雙核心,也就是開發代號為 Yonah 的 Intel Core 產品線,雙核心版本稱為 Intel Core Duo,單核心版本則稱為 Intel Core Solo,Yonah 是原生雙核心設計,單核心版本的 Core Solo 為屏蔽掉一個核心的 Core Duo。

Yonah 整體來說仍是基於 Pentium M 架構進行改良後的產物,新增了 SSE3 指令集,此代產品沒有整合 EM64T,因此仍是純 32 位元 x86 處理器,但此時 Intel 內部正在颳起一場風暴,同時也正在醞釀之後的帝國復興計畫。

Yonah 同時也對應到第三代的 Centrino 平台,代號為 Napa,除了 Yonah 處理器之外還包含了 Intel Pro/Wireless 3945ABG 與 945M 晶片組。

Intel Core (Yonah) 80538/80539

- 發佈時間:2006 年 01 月 06 日

- 運作時脈 (標準電壓單核心):1400 MHz ~ 2277 MHz

- 運作時脈 (低電壓單核心):1400 MHz ~ 1600 MHz

- 運作時脈 (標準電壓雙核心):1600 MHz ~ 2333 MHz

- 運作時脈 (低電壓雙核心):1500 MHz ~ 1833 MHz

- 運作時脈 (超低電壓雙核心):1200 MHz ~ 1073 MHz

- FSB 時脈:533 MT/s、667 MT/s

- L1 快取大小:2 x 32 KB 指令快取、2 x 32 KB 資料快取

- L2 快取大小:2 MB (全速,On-die,8-way)

- 支援插槽:Socket M ( 478 針腳 FPGA / BGA 封裝)

- 電晶體數:1 億 5100 萬枚

- 製造工藝:65 奈米 (nm)

- 功能:x86-32 + MMX, SSE, SSE2, EIST, NX, 型號非 50 結尾者支援 VT-x

「電腦達人養成計畫 2-11:近代前期 CPU 發展史 (下) AMD K7.5、K8 架構」<< PREV

NEXT >>【COMING SOON】

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)