基本上 PCI-X 的插槽與 PCI 64-bit 插槽的機件構造上相通,但對接腳的定義有些許不同,為了達成向下相容因此有額外設計專門用於辨識介面卡為 PCI 標準或 PCI-X 標準的專屬觸點。PCI-X 帶來了不少新的特色 (像是 Message Signaled Interrupts, MSI 訊息驅動中斷等),也加入了一些例如容錯等在伺服器上相當實用的特性,但最為鮮明且為人所知的特性主要還是比起 PCI 64-bit 來得高上許多的運作時脈,運作時脈的大幅提升連帶的也把每秒理論資料傳輸率拉高了不少。

在標準 PCI-X 規格中,由低到高一共有 66 MHz、133 MHz、266 MHz、533 MHz 這些等級,不過實際上發展到 PCI-X 2.0 (也就是後二者) 的時候由於 PCI Express 已經快推出了,所以並沒有被廣泛的應用,能見度可以說是相當的低,除此之外雖然前面提過在伺服器系統中,PCI-X 很順利的取代了 PCI 64-bit 的地位,但在消費性市場上的推動就不順利了,在消費性平台的部分是直接從 PCI 32-bit 跳入 PCI Express 的。

| PCI-X 66 | PCI-X 133 | PCI-X 266 | PCI-X 533 | |

| 規格版本 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |

| 發佈年代 | 1998 | 1998 | 2003 | 2003 |

| 運作時脈 | 66 MHz | 133 MHz | 133 MHz | 133 MHz |

| 資料傳輸 | SDR | SDR | DDR | QDR |

| 每秒理論資料傳輸率 | 533 MB/s | 1066 MB/s | 2133 MB/s | 4266 MB/s |

1997 ~ 2004:顯示卡專用的 AGP 介面

相較於 PCI-X,這個同樣奠基於 PCI 技術延伸發展出來的 AGP (Accelerated Graphics Port) 聽過的人應該就多了吧?和當年的 VESA Local Bus 的情況很類似,都是為了滿足相對其他種類的擴充介面卡而言傳輸速率需求成長快上非常多的顯示卡而特別設計的介面,而且同樣都是基於同世代最流行的匯流排介面延伸發展的結果,當年 VESA Local Bus 是延伸 ISA 界面而來,而晚了五年出生的 AGP 介面則是以 PCI 為基礎,並且同樣由 Intel 主導。

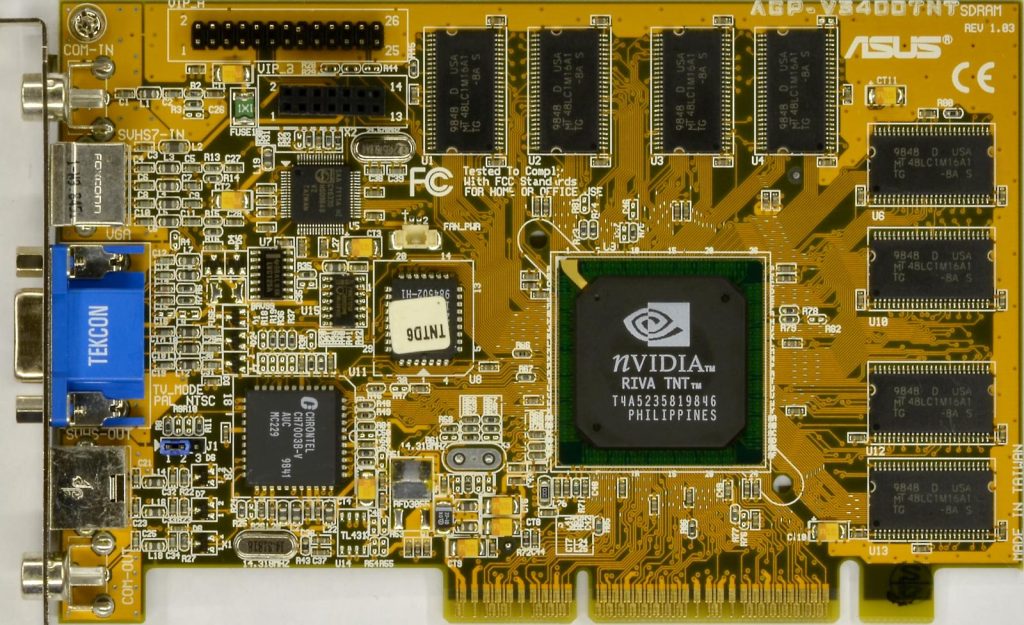

AGP 活躍於顯示卡領域的時間可以說是相當的長,以 NVIDIA 發展的顯示卡來說,早在 NVIDIA 公司創立後的第二代個人電腦用顯示卡產品 RIVA TNT 系列 (下圖這張就是了) 就開始使用 AGP 介面 (當時 GeForce 這名詞都還沒出生呢),直到 2005 年 06 月釋出 GeForce 7 系列才全數轉移到原生支援 PCI Express 介面,並且仍繼續提供透過加入一枚橋接晶片使其能夠搭配 AGP 介面使用的產品。

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)