Table of Contents

前端元件的優化

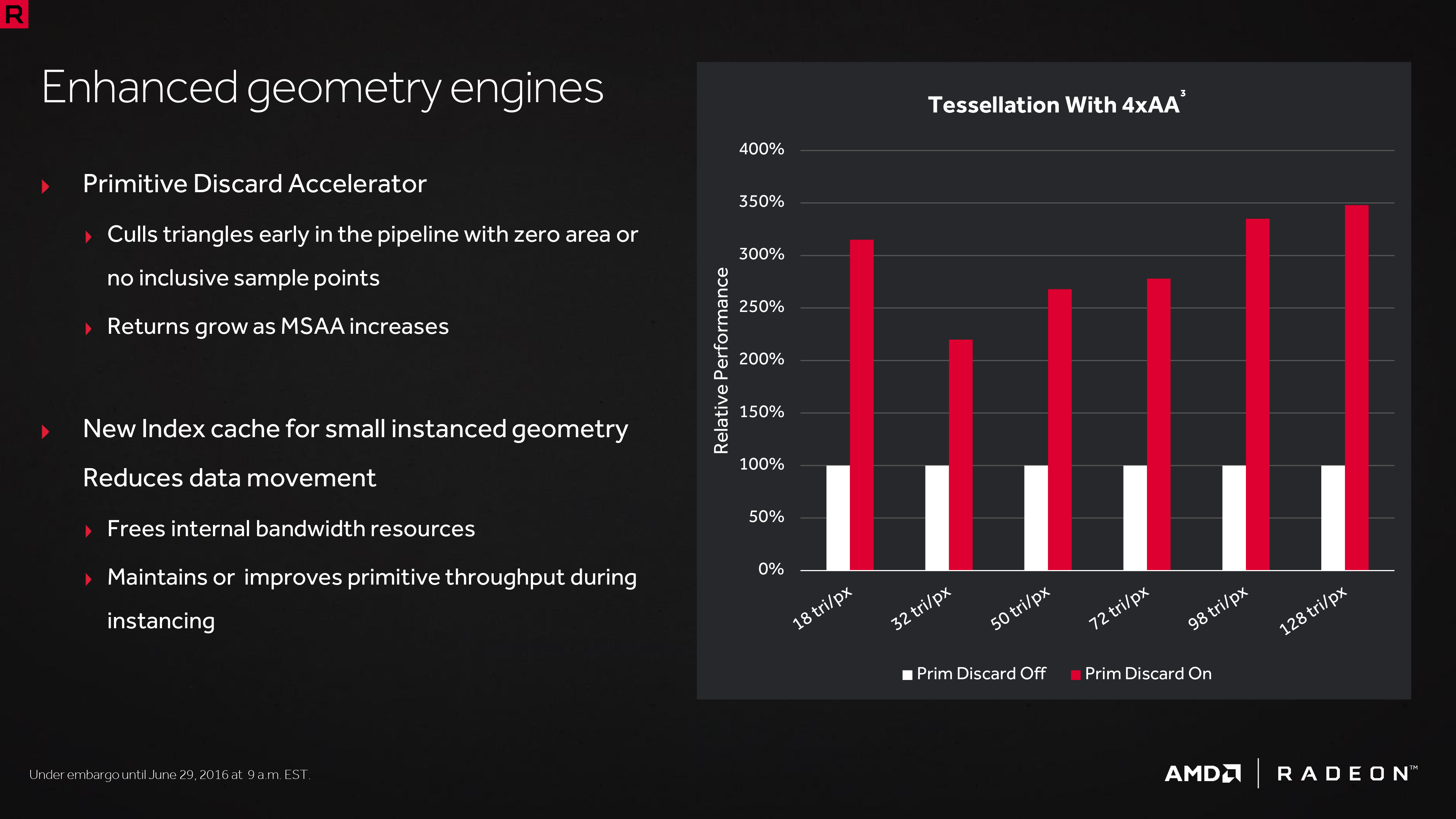

在第四代 GCN 架構中 AMD 在前端元件裡加入了一項稱為多邊形拋棄加速器 (PDA) 的功能,由名稱可以得知這項功能是用於加速在運算過程中拋棄不須用到之多邊形的速度,以避免 GPU 耗費太多運算資源在計算實際上並不會用到的多邊形上,根據 AMD 官方的說法,這項功能對 MSAA 反鋸齒有著不錯的效果。

此外前端元件中用於加速多邊形生成性能的的索引快取也獲得了一些改進,可以起到一些降低資料在快取與顯示記憶體之間移動造成延遲的作用。

記憶體階層架構調整

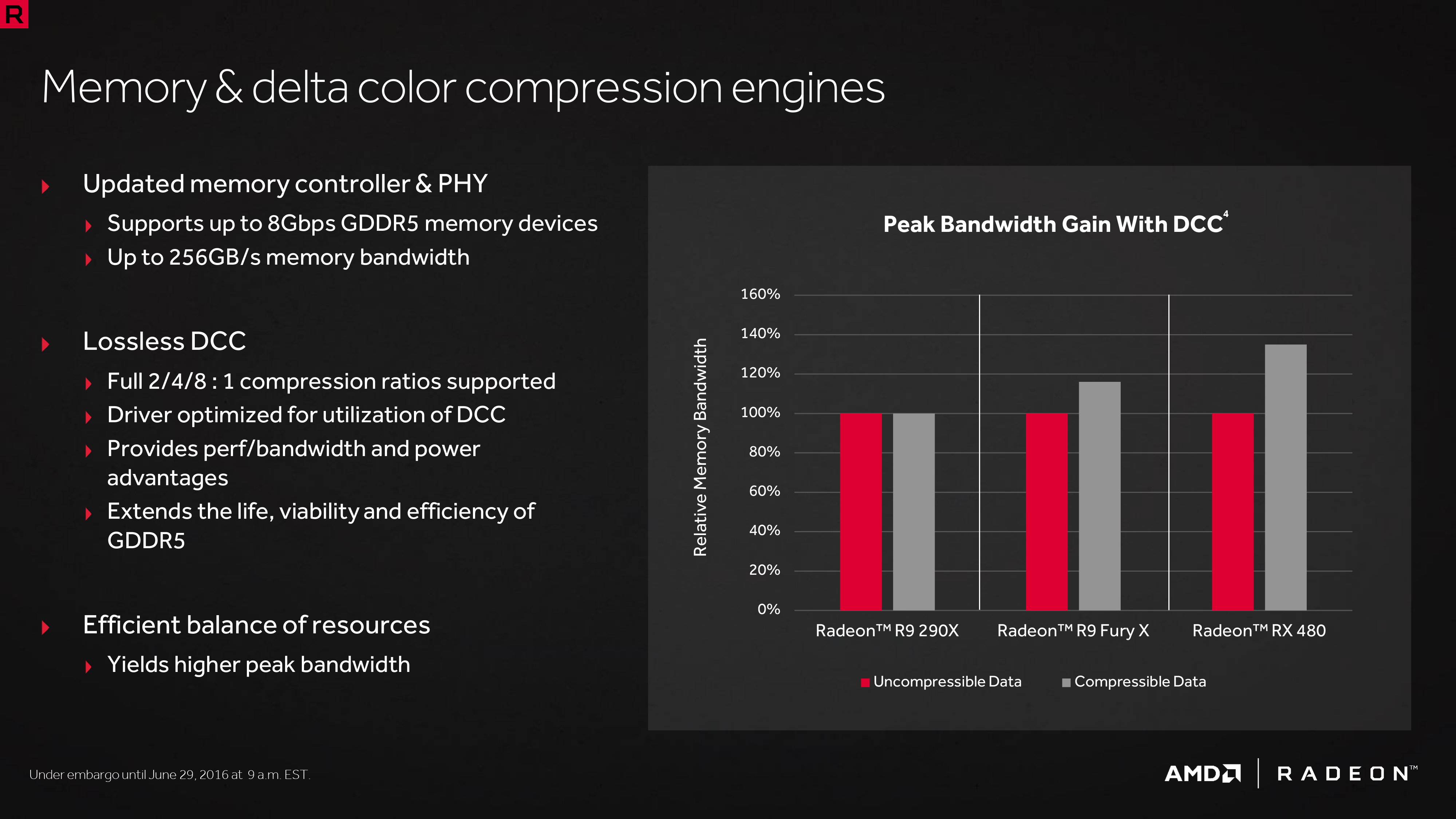

在記憶體階層架構方面大致上第四代 GCN 架構是延續了第三代 GCN 架構的發展主軸,同樣是朝著改進差異色彩壓縮 (DCC) 技術以節省記憶體頻寬的方向前進,同時 AMD 也針對記憶體控制器與相關的傳輸介面進行了一些優化工作。

不過在架構上比較明顯的差異則是出現在快取記憶體的配置上,先前提過 GCN 架構中 L2 快取的大小實際上是與記憶體控制器的數量連動的,而在第四代 GCN 架構當中每組記憶體控制器所帶有的 L2 快取大小從 64 KB 或 128 KB 提高到最高 256 KB 並且優化了 L2 快取的運作模式。

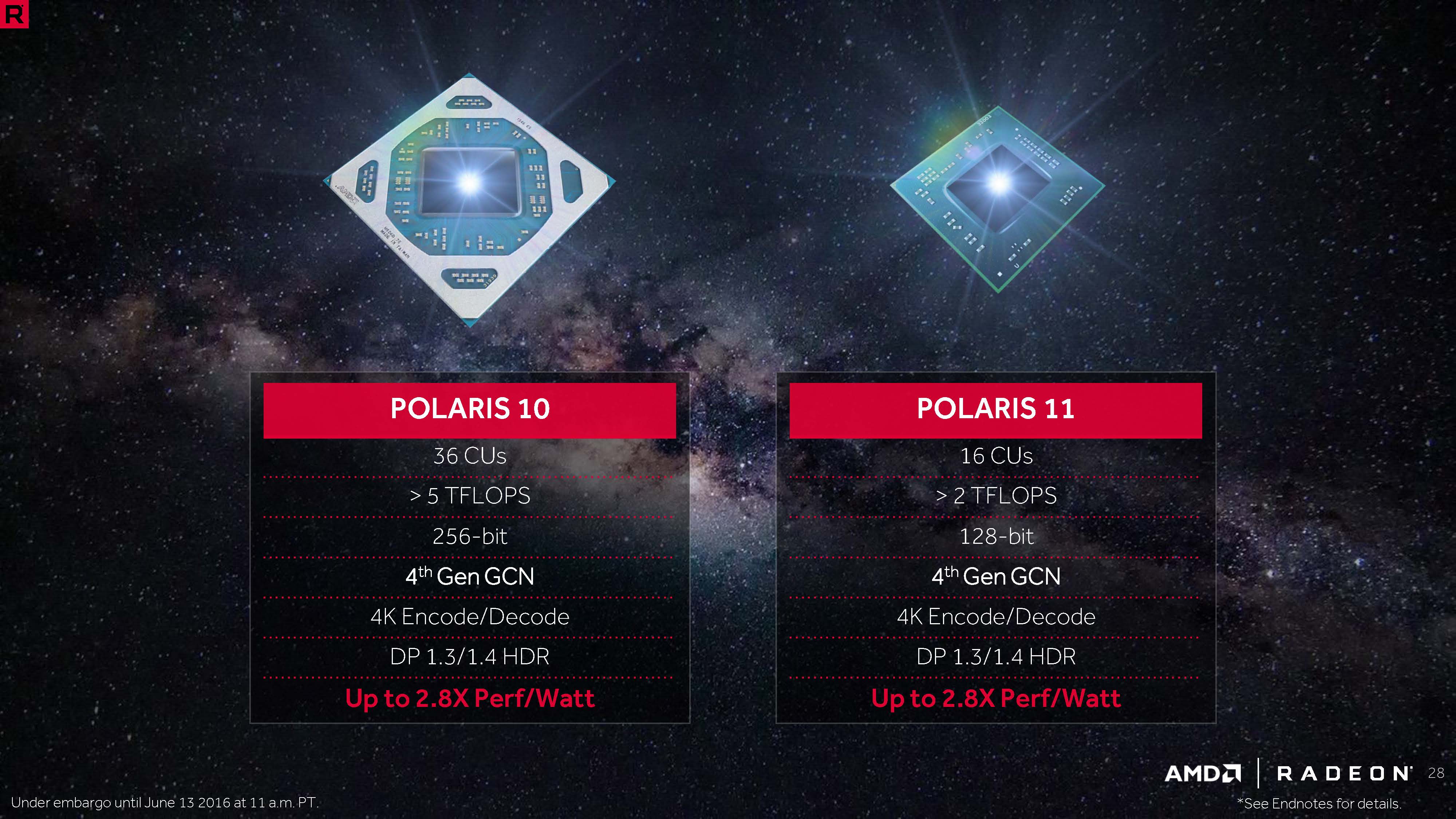

Polaris 10 (Ellesmere) 核心

首批採用第四代 GCN 架構 (Polaris) 的核心有兩款,由於 AMD 一開始是將其命名為 Arctic Islands (北極島) 因此這兩款核心本來是分別被命名為 Ellesmere 與 Baffin,不過後來 AMD 將第四代 GCN 架構改名為 Polaris 時也一併把核心的命名規則改變了,之後 AMD 的核心將不再有各自專屬的名稱,這兩款核心則是被改稱為 Polaris 10 與 Polaris 11。

其中 Polaris 10 (Ellesmere) 這款核心在定位上是接替 Tonga 核心的位置,亦即主要是面向中高階市場,至於頂級市場的部分 AMD 則是選擇繼續由 Fiji 擔綱 (雖然當時也宣布了 Vega 將是 Fiji 的後繼,但 VEGA 後來一路延期到 2017 年中才上市,一般而言將其歸類為第五代 GCN 架構)。

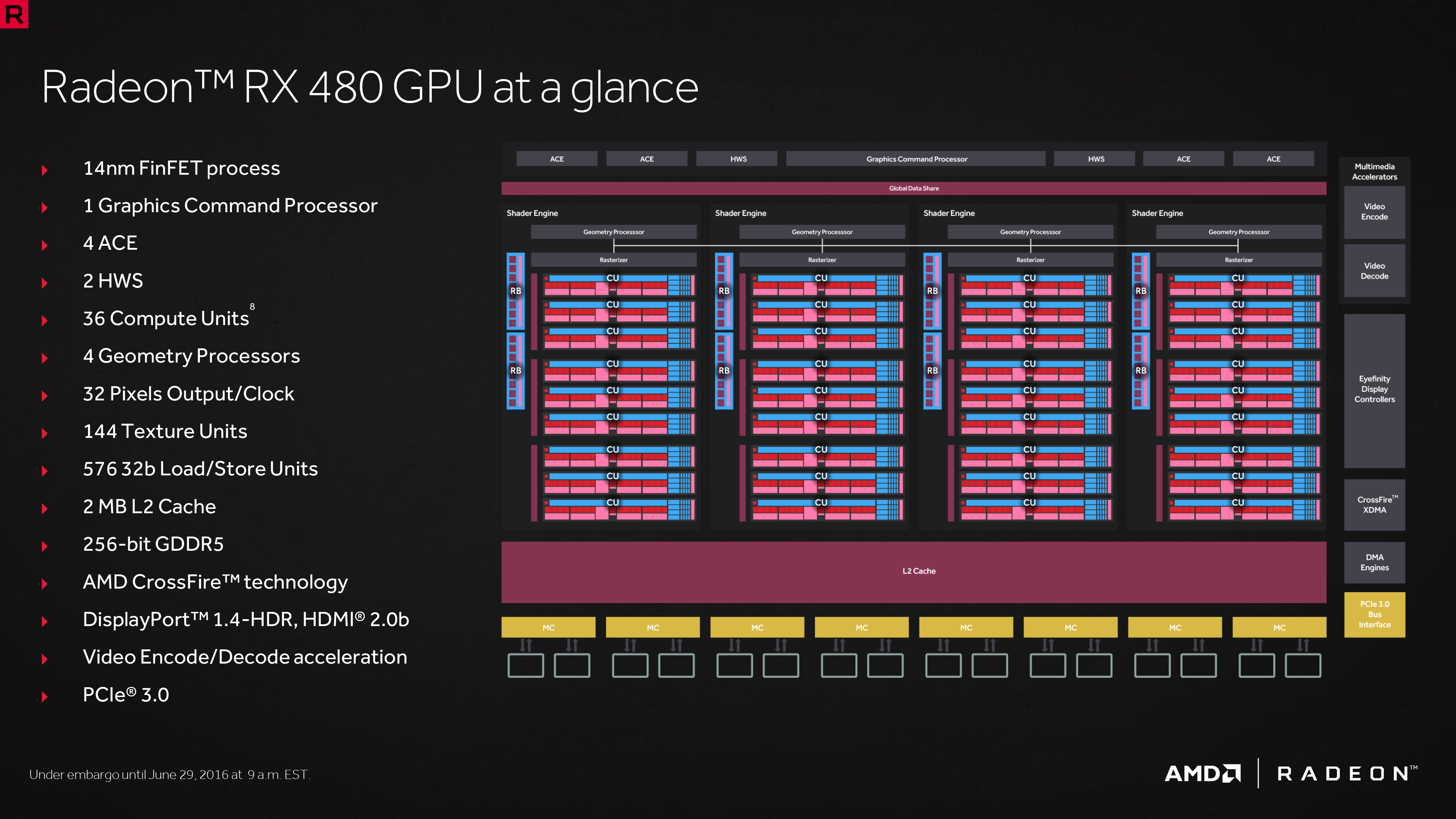

從上圖的架構當中可以得知 Polaris 10 的規模比起 Tonga 來說要來得更大一些,Tonga 的 CU 數量至多僅有 32 組而 Polaris 10 至多可以來到 36 組 (2,304 個 SP),至於記憶體通道寬度的部分則是維持在 256-bit,但得益於優化過的記憶體控制器與更高的記憶體時脈,因此 Polaris 的記憶體頻寬會比 Tonga 來的高上不少。

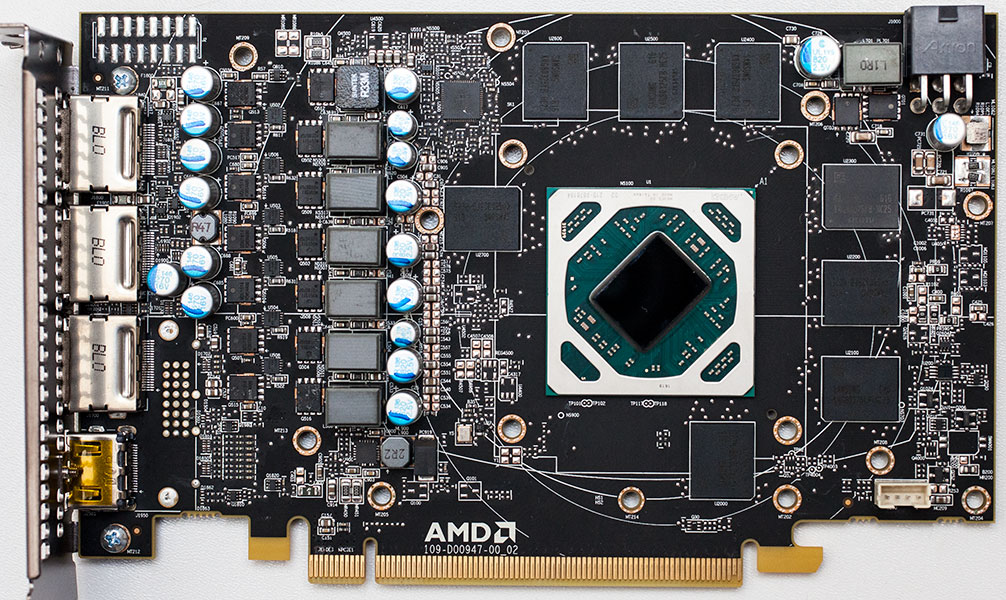

首批採用 Polaris 10 核心的產品僅有 RX 480 (採用 Ellesmere XT 核心,包含 36 組 CU、2,304 個 SP、提供 256-bit GDDR5 記憶體支援,時脈為 1120 MHz / 1266 MHz) 與 RX 470 (採用 Ellesmere Pro 核心,包含 32 組 CU、2,048 個 SP、提供 256-bit GDDR5 記憶體支援,時脈為 926 MHz / 1206 MHz) 兩款。

而隔年四月推出的 RX 580、RX 570 則分別對應是 RX 480 與 RX 470 的高時脈版本,前者的時脈提高到 1257 MHz / 1340 MHz,而後者則是提高為 1168 MHz / 1244 MHz,其餘規格則沒有任何變化。

Polaris 11 (Baffin) 核心

至於面向中階市場的 Baffin 則是擔綱接替已經廉頗老矣的 Pitcairn 核心扮演著為 AMD 在主流市場中攻城掠地的角色。

最初採用 Polaris 11 核心的產品僅有 RX 460 一款,值得注意的是 RX 460 所搭配的 Polaris 11 核心並不是完整版本,而僅包含了 14 組 CU、896 個 SP 與 128-bit 的 GDDR5 記憶體支援,運作時脈則設定為 1090 MHz / 1200 MHz。

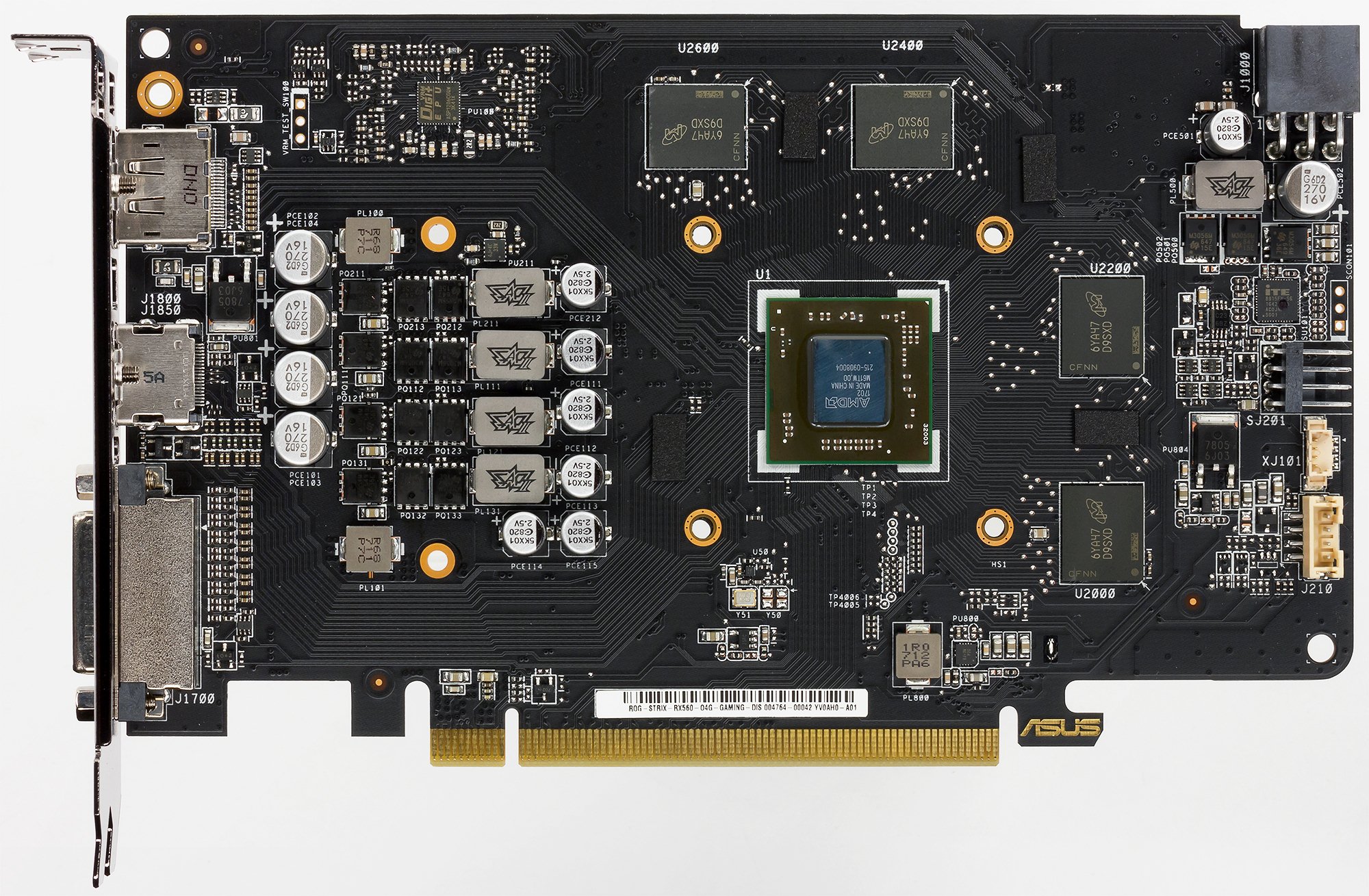

後來直到隔年 AMD 才在 RX 560 上使用了完整版本的 Polaris 11 核心,包含了 16 組 CU、1,024 個 SP,且時脈小幅提升到 1175 MHz / 1275 MHz。

Polaris 12 (Lexa) 核心

最後一款基於 Polaris 架構的核心則是原先被命名為 Lexa 的 Polaris 12,或許是基於某些特殊考量吧?AMD 在 RX 400 世代當中並沒有推出搭載 Polaris 12 的產品,但從其也有著舊規則下的命名來看,應該也是與 Polaris 11、Polaris 10 同時間規劃的產物。

目前為止 Polaris 12 只用在 RX 550 與 RX 540 兩款型號上,這兩款產品都只具備 8 組 CU (512 個 SP) 與 128-bit 的 GDDR5 記憶體支援,就規格參數上看起來 Polaris 12 應該是 Polaris 11 把所有 Shader Engine 當中包含的 CU 數量刪減一半之後的結果,其餘周圍元件則沒有再被刪減。

歷史總是驚人的相似,卻又帶了點不同。

因為一些原因,電腦達人養成計畫直到 2017 年 05 月 18 日發佈了 5-26 節 NVIDIA Maxwell 架構之後就一路延宕了將近九個月的時間 (一方面是 GPU 發展史真的不好寫),其中 5-27 節其實早在 5-26 節完成當天站長就已經動筆了,不過後來始終斷斷續續沒能補出一篇完整的文章 (或許讀者也看得出來 5-26 節讀起來不太順,因為那篇文章的頭跟尾之間隔了九個月),不過為了能早點繼續接下去寫其他「比較好寫」的部分,站長在這兩、三天還是一口氣把 5-26 與 5-27 給補完了。

在寫到 5-27 節的尾聲,談完 Polaris 12 之後,我花了一點時間思考到底要給 GCN 架構的後半一個甚麼樣的總結作為全篇的標題比較好,最終我選擇了「歷史總是驚人的相似」這句話作為這五年左右的時間 AMD 的 GPU 部門 (現在的 Radeon Technologies Group) 的註解。

還記得在 5-23 節當中我曾經把 AMD/ATI 這樣的循環歸納為摔個半死 → 策略轉彎 → 大幅優化 → 了無新意 → 大幅衰退 → 摔個半死,GCN 架構這一世代又何嘗不是如此?在意識到不捨棄 VLIW 架構將無法在通用運算日益蓬勃的時代與 NVIDIA 競爭之後才有了 GCN 架構的誕生,而在歷經第二代、第三代 GCN 架構的大幅優化之後我們見到了基本上沒甚麼新意的 Polaris (第四代 GCN 架構)。

而目前眼下最近的消息大概就是當時曾經讓大家誤以為將是 AMD 觸底反彈機會的 VEGA 最後卻只是雷聲大、雨點小,做為頂級旗艦性能上卻只能緊追 GTX 1080 而根本無法威脅 GTX 1080 Ti 分毫的大幅衰退,最近又遇上 RTG 部門主管 Raja Koduri 跳槽 Intel、AMD 居然與 Intel 合作在 Intel 的 CPU 旁邊搭配 VEGA 核心一同封裝的驚人事情,看起來又是個準備要再次挑戰絕地逢生的節奏了。

不過雖然相似的歷史再次上演,但每次卻都仍然有那麼一點不同,現在 GPU 產業最大的變數與意料外的成長大概就是來自於加密貨幣蓬勃發展所連帶引發的挖礦熱潮吧?然而 AMD 受到的影響又比 NVIDIA 來的更大,供不應求的情況已經持續了將近一年之久,雖然給兩大廠商創造了許多意外收入,但也產生了排擠遊戲玩家的情況,甚或若未來發生礦難或是加密虛擬貨幣退燒的話可能會瞬間導致財務上的重挫等嚴重的問題。

在這樣的世道下對於兩大 GPU 廠商來說到底是福是禍?其實真的很難說。

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)