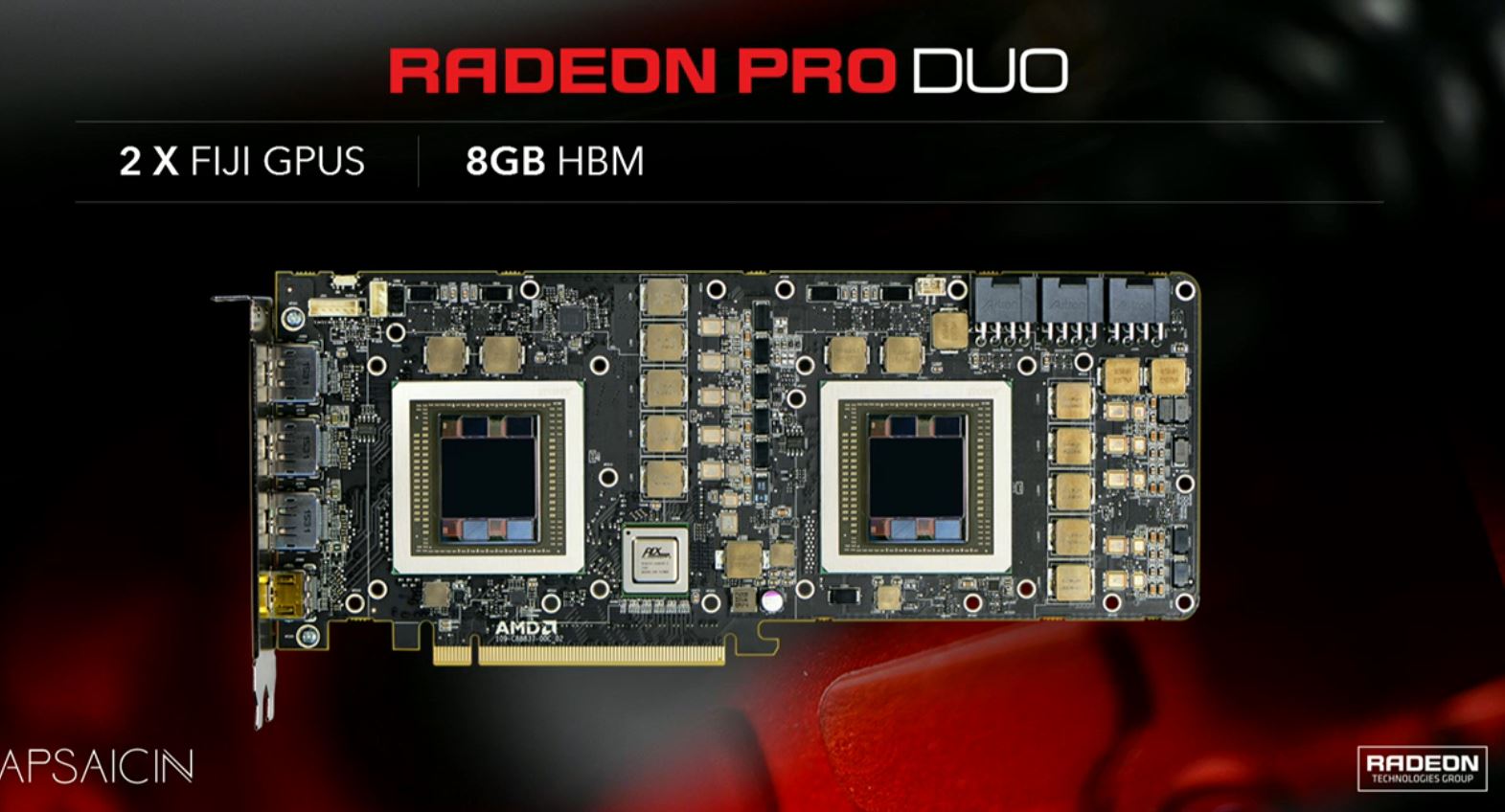

而最後一款採用 Fiji 核心的產品則是 Radeon Pro Duo,顧名思義此款產品是由兩枚 Fiji 核心所組成的,由系列名稱可以知道此款產品與其他 R9 系列的目標客群並不相同,不是針對玩家設計而是以遊戲開發者為主要對象,並且與 R9 295X2 一樣採用特殊訂製款的一對二水冷散熱器。

Radeon Pro Duo 使用的 Fiji XT 核心之設定參數則與 R9 Nano 相同,直到目前為止仍然是 AMD 單卡性能最強的顯示卡產品。

Table of Contents

第四代 GCN (Polaris 北極星)

- 推出日期:2016 年 06 月

- 所屬系列編成:RX 400 系列、RX 500 系列

- API 支援:DirectX 12.0、OpenGL 4.5、OpenCL、Vulkan

- Shader Model 支援:SM 6.0

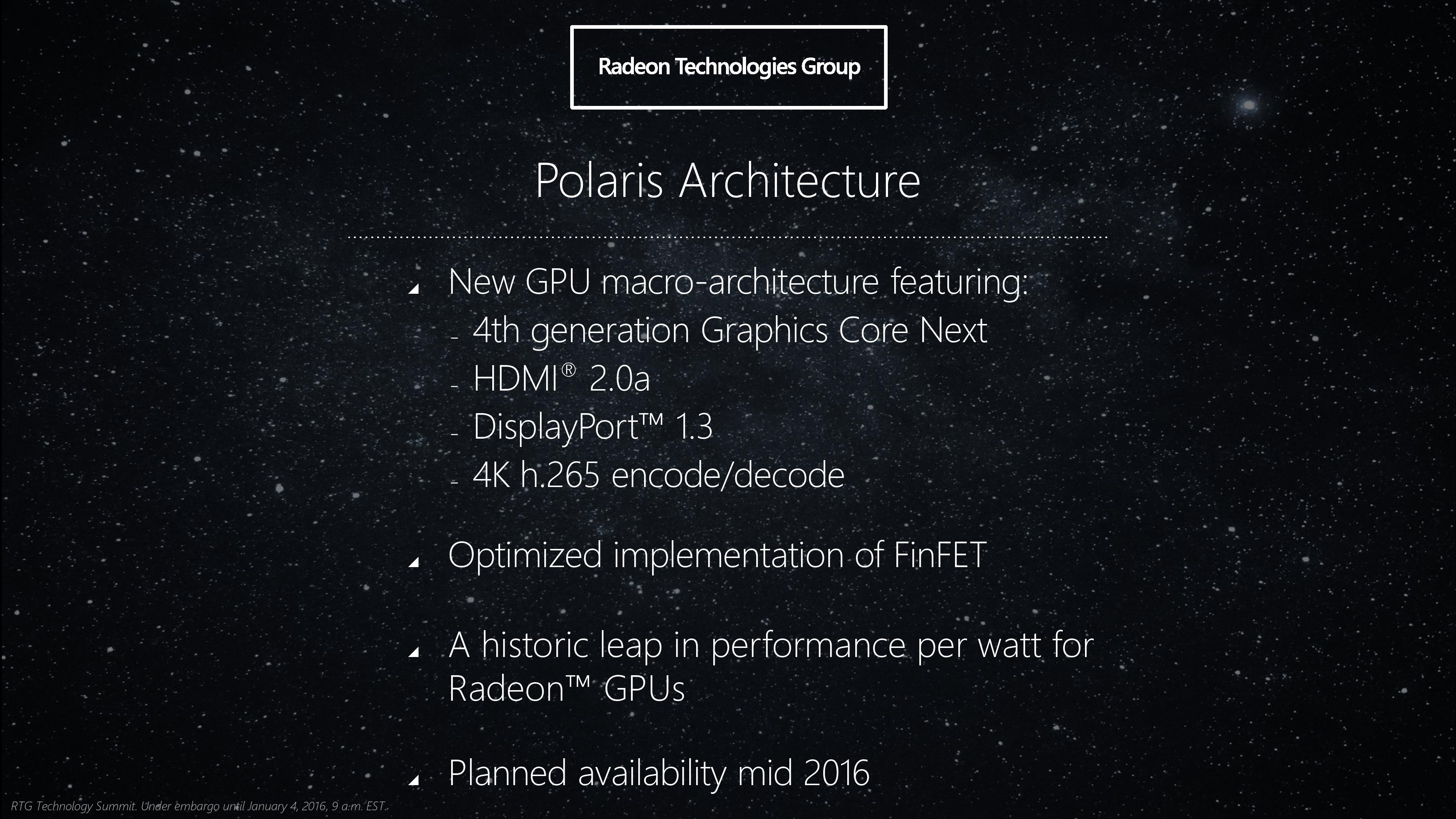

接下來要介紹的則是 AMD 在 2016 年中所推出的第四代 GCN 架構,相信這同時也是大家目前最為熟悉的 AMD GPU 架構吧?畢竟正好搭上加密虛擬貨幣挖礦熱潮使 AMD 的顯示卡意外出現賣到缺貨、一卡難求的盛況,以一款已經發展了四、五年的架構來說實屬難得,然而在第四代 GCN 架構發展的初期本來是依循過去慣例被命名為 Arctic Islands (北極島),不過在 Radeon Technologies Group (RTG) 改組成立之後便被新的部門領導人改名為 Polaris (北極星)。

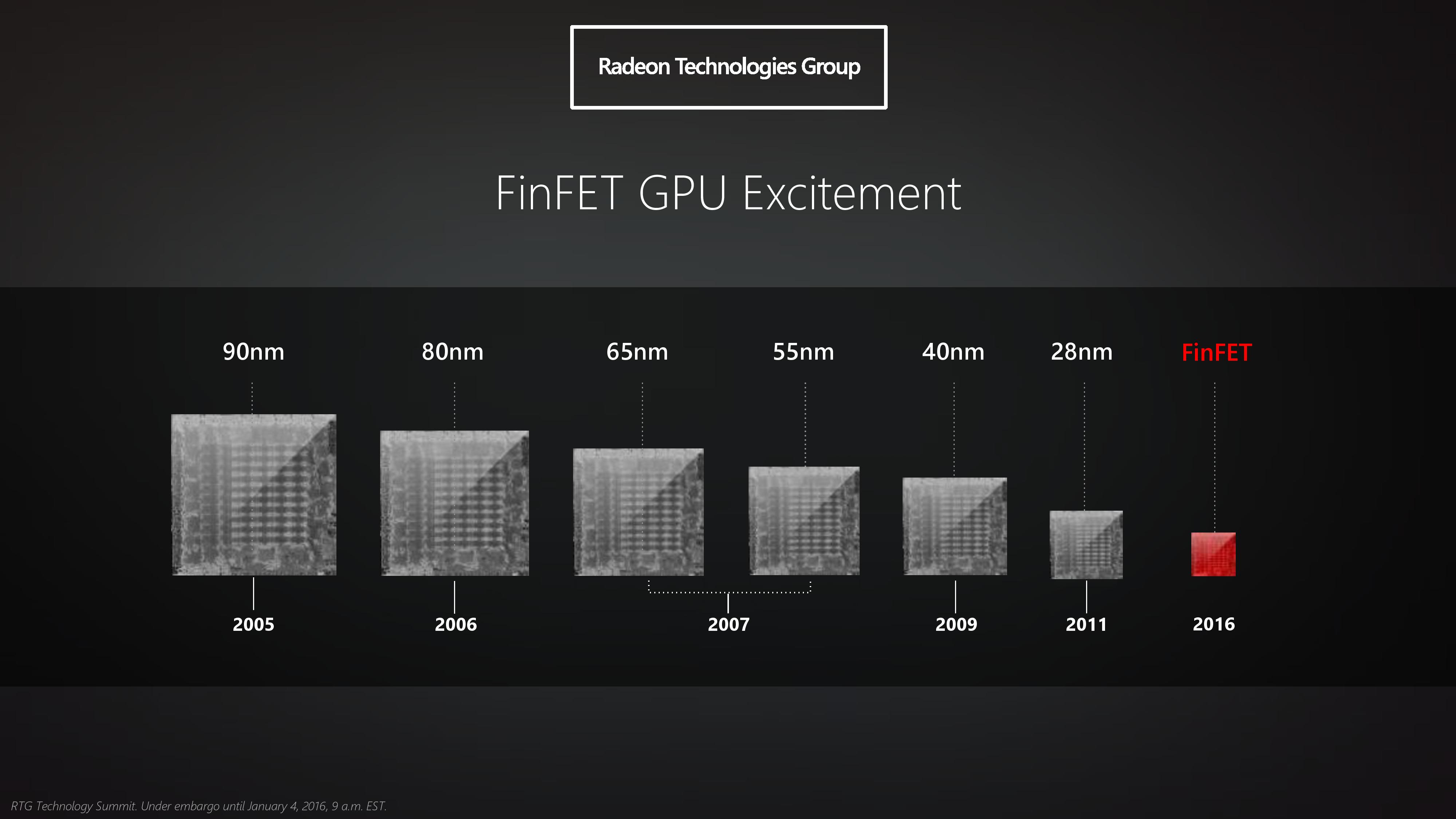

睽違已久的製程改進

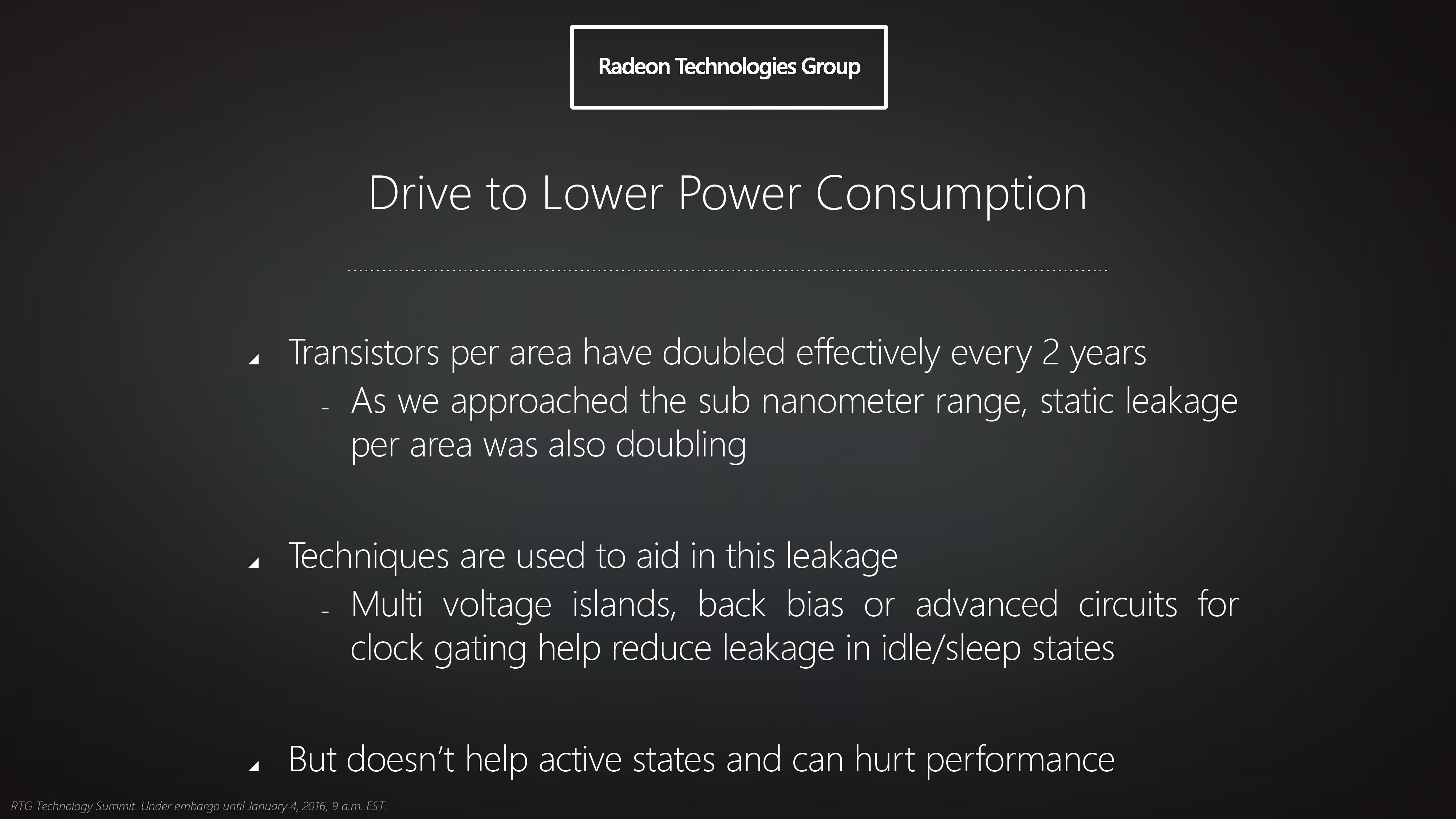

在第四代 GCN 架構當中,我們終於見到 GPU 所使用的製造工藝從 28 奈米製程提升到 14 奈米製程 (由於 20 奈米製造工藝被認為有著漏電率過高導致晶片效率不佳的問題,因此 AMD 在 28 奈米製程足足停頓了四年半之久) 了。

第四代 GCN 架構核心採用了由三星發展、Global Foundry 代工製造的 14 奈米 FinFET 製程 (另有部分產品使用 TSMC 的 16 奈米 FinFET 製程)。

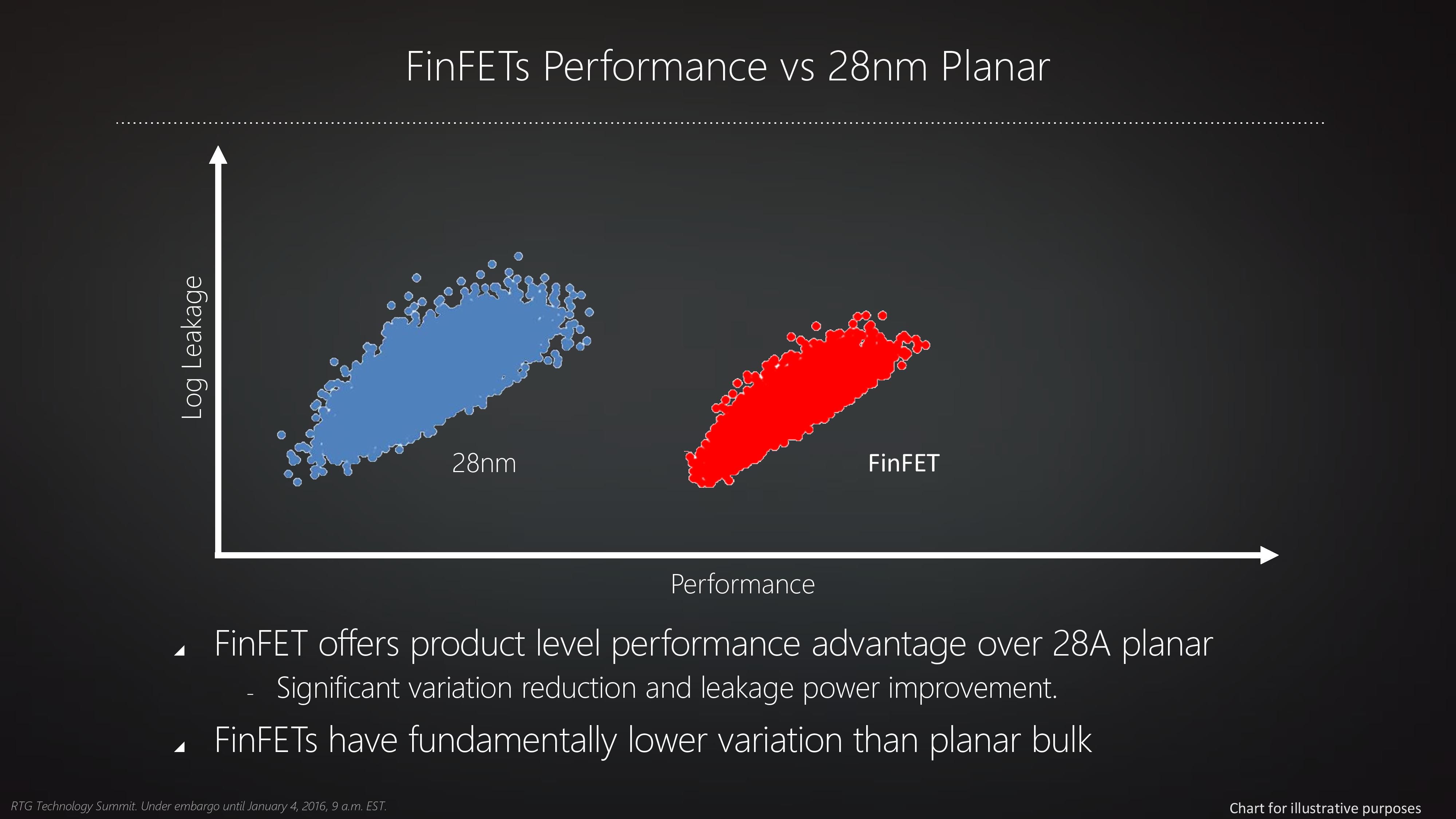

同時這也是第四代 GCN 架構當中最為關鍵的改進,絕大多數第四代 GCN 架構所引入的性能改進除了架構上的許多小修小補之外,大多來自於本次製程使單位耗能可獲得的性能出現了明顯的成長,這一切基本上都要歸功於 FinFET 技術對降低漏電率帶來的幫助 (漏電率甚至可以壓到比先前 28 奈米製造工藝還要更低)。

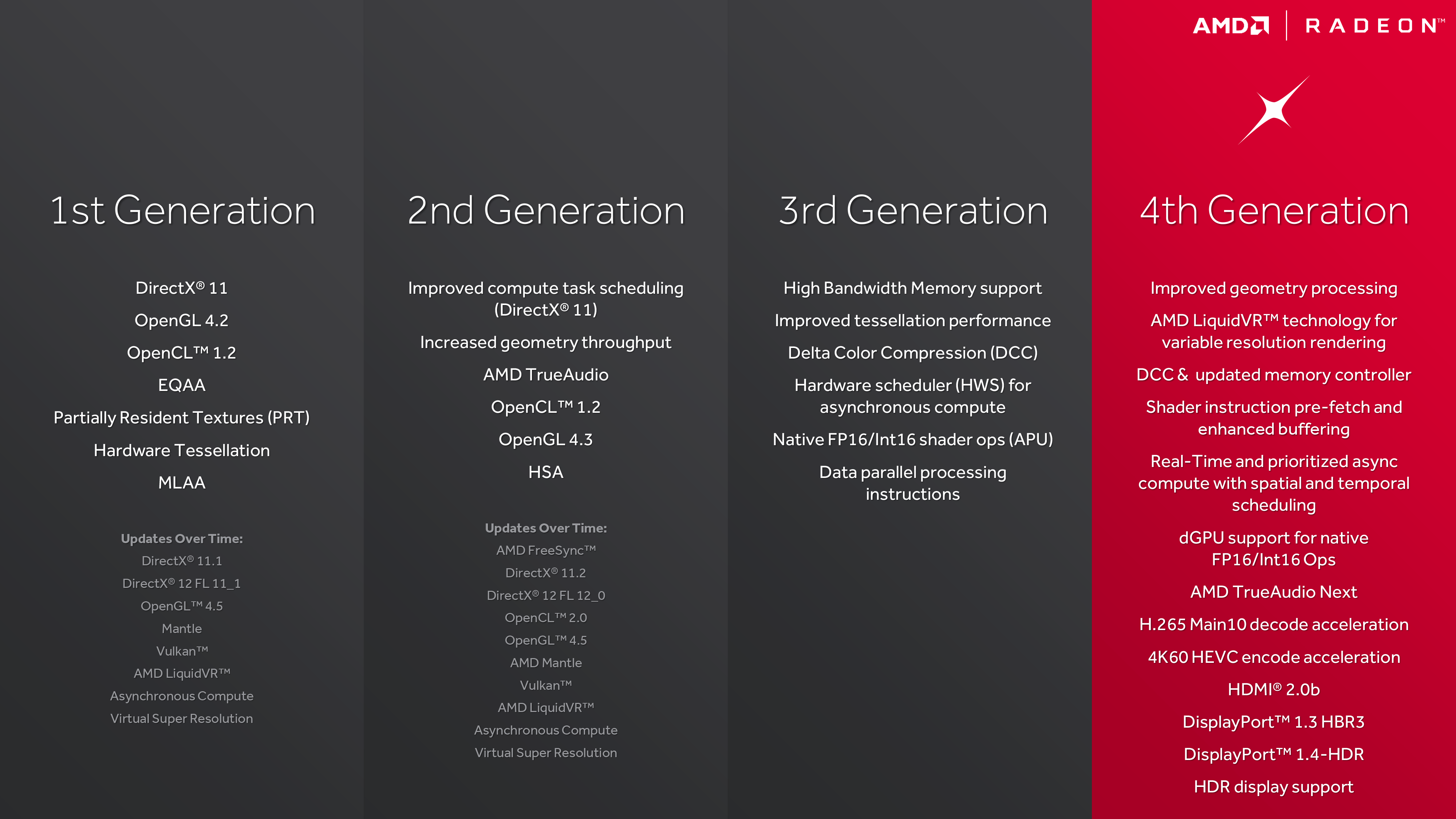

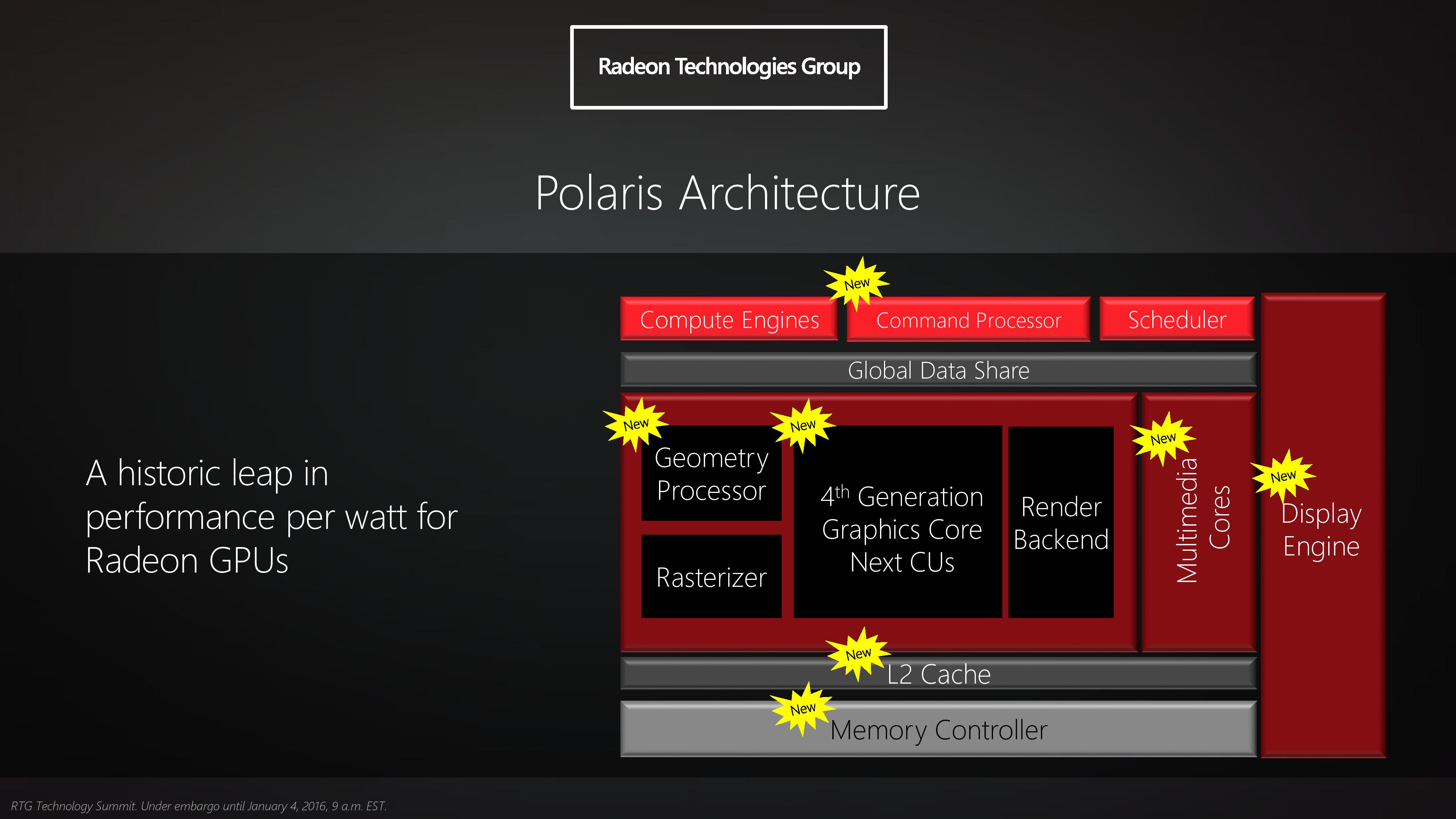

GCN 架構再次優化

基本上 Polaris 架構在結構上與過去的第三代 GCN 架構並沒有甚麼明顯的不同,但 AMD 在第三代 GCN 架構的各個元件 (基本上除了後端渲染輸出部分之外都有改良) 中都進行了一系列小修小補使得已經沿用多年的 GCN 架構得以再次獲得一些效率上的提升 (但性能方面並沒有出現讓人驚豔的增長,Polaris 此一世代基本上以降低耗電量、提升運作效率為主軸,同時這也是近年來兩大廠 GPU 架構發展的主要路線)。

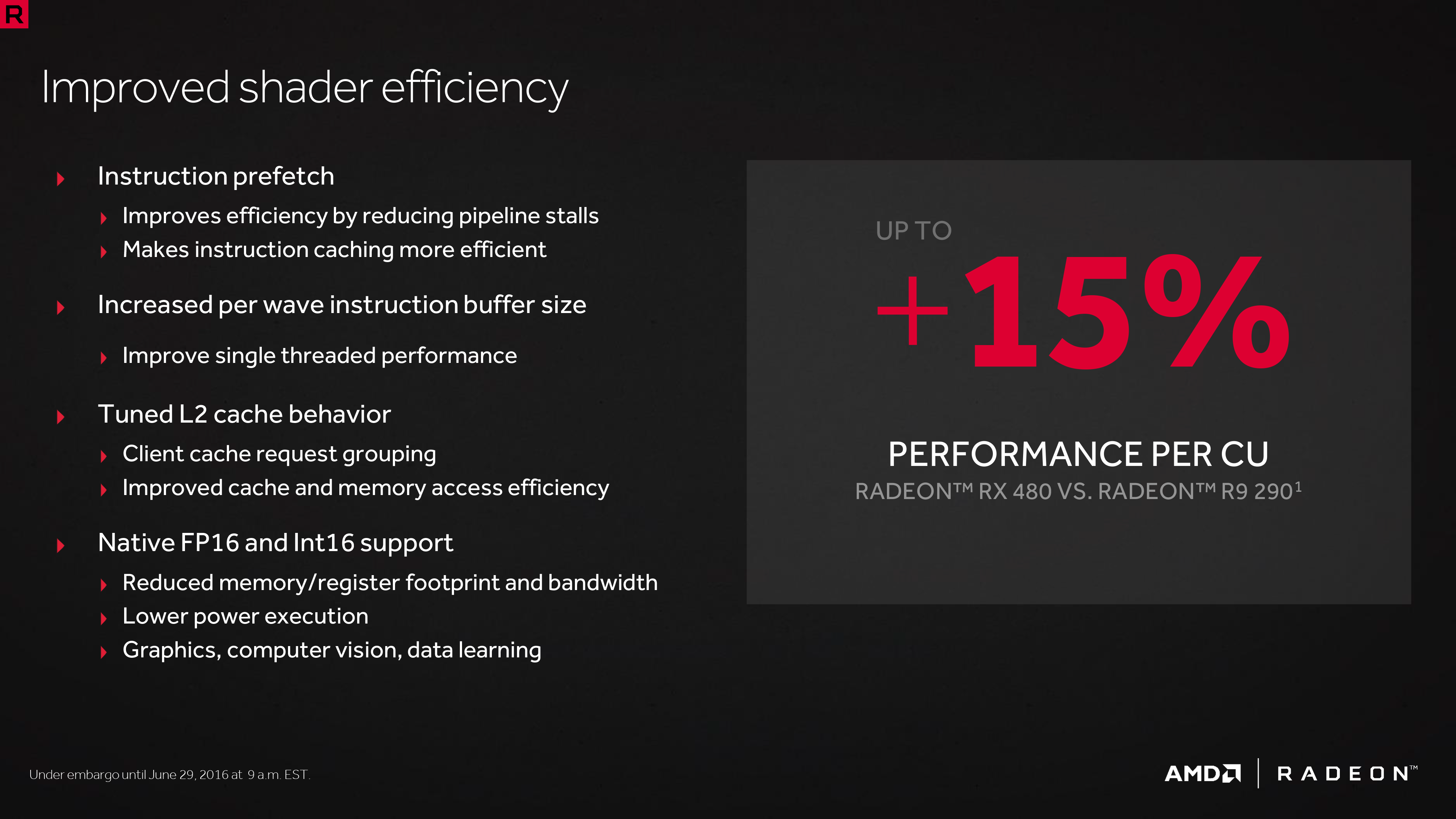

整體來說第四代 GCN 架構對於架構本身的異動程度可說是「影響廣泛但幅度不大」,可以視為是第三代 GCN 架構的補完 (實際上第四代 GCN 架構的指令集架構與第三代 GCN 架構完全相同),主要的改進內容可以歸納為兩類,其中第一類是針對 CU 的優化,AMD 在第四代 GCN 架構當中引入了指令預取 (Instruction Prefetch) 機制,透過允許驅動程式預測下一個指令並交給 GPU 預先執行的手段來減少運算管線發生阻塞的機率以提高效率,此外第四代 GCN 架構所採用的指令緩衝區從以往的 12 DWORDs 擴大為 16 DWORDS,透過讓更多指令得以被放入緩衝區內來改進 CU 的單執行緒運算性能。

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)