- 小改變累積成就大不同-Sony XPERIA Z5 開箱與外觀篇 (本篇)

- 幾無新意-Sony Xperia Z5 軟體與介面篇 (上)

- 相機封印稍解-SONY XPERIA Z5 軟體與介面篇 (下)

- 過熱依舊、進步有限-你會想知道的 Xperia Z5 效能、溫度測試與感想總結

- 改變都在細節裡:橫向對比回顧 SONY Xperia Z 到 Z5 歷代全平衡旗艦的變化

我個人其實還蠻常換手機的,智慧型手機目前經手過 Sony Ericsson 時期的經典-Xperia arc (2011)、HTC 股價狂洩千里 (當時一度回到 300 大關,隔年就噴到 100 多元去了) 前的人氣款-HTC Butterfly (2012)、Sony 技術集大成之作-Xperia Z1 (2013),以及去年跳槽到 iOS 陣營但我個人不甚滿意的 Apple iPhone 6 Plus (2014),這是我經手的第 5 台智慧型手機,主打照相、攝影再次進化的 Xperia Z5。

從 Xperia Z1 到 Xperia Z5,可以發現有很多地方是延續下來的,例如最明顯的外觀-OmniBalance 全平衡設計就成為 Xperia 系列自從 2013 年開始一貫的設計語言,或許有些人覺得了無新意、看膩了,但我可以肯定的是,OmniBalance 其實是有達成 Sony 設計團隊當初的用意的,那就是讓你一眼就能認出這是 Sony Xperia 系列的手機。

或許 OmniBalance 設計在歷經數代的演進,長達 6 代的採用後,看起來已經略顯平淡 (Sony 設計團隊的說法是故意這麼做的,為了讓焦點擺在螢幕的畫面上,這也是從 Sony Ericsson 時代開始就一直延續下來的設計目標),但如果常接觸 Sony 產品的人就會知道,實際上這都是 Monolithic Design 設計的延續 (最常見的例子就是 BRAVIA 液晶電視),在螢幕沒有亮起時,也是一個純粹、簡潔的平面。

Table of Contents

Xperia Z5 開箱

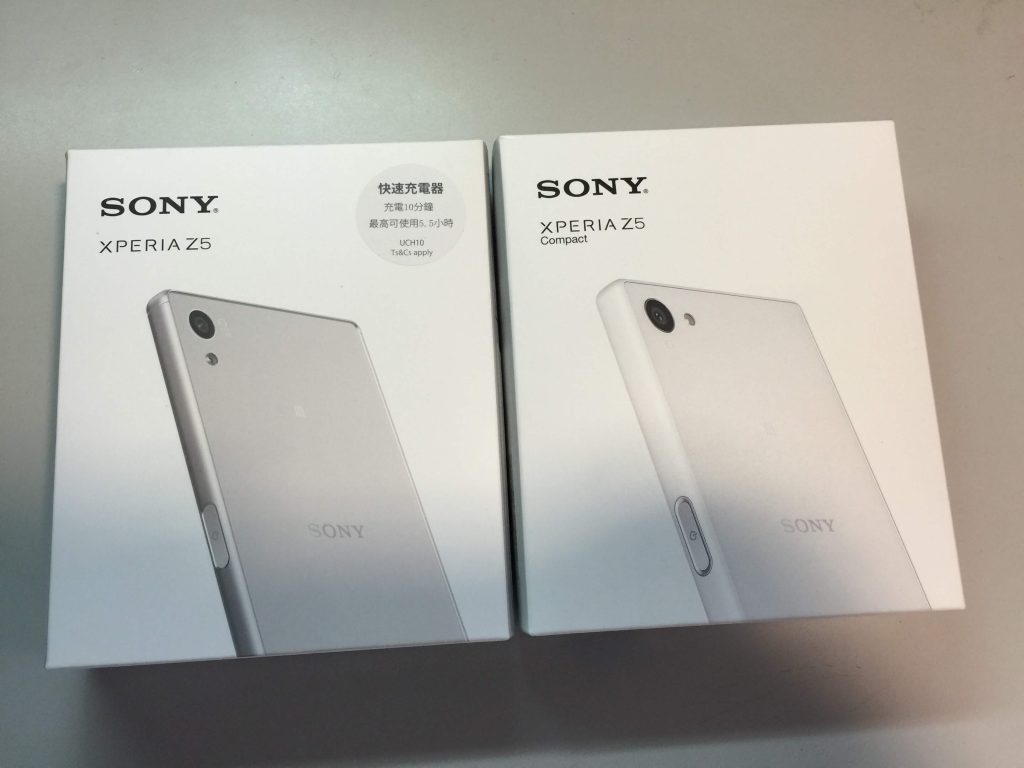

外包裝

這次的盒裝基本上是延續 Z3、Z3+ 的做法,走比較環保、簡單的路線 (雖然難免會有一點無奈,明明是超過 22K 的東西,外包裝看起來卻跟 3K 的入門機沒甚麼兩樣,不過環保愛地球嘛,這是流行趨勢,也是必須做的事),從盒子正面可以發現 Xperia Z5 附送的是支援 Qualcomm Quick Charge 2.0 的快速充電器 (UCH10),這部分和 Xperia Z5 Compact 不同,Z5 Compact 附的仍然是一般充電器。

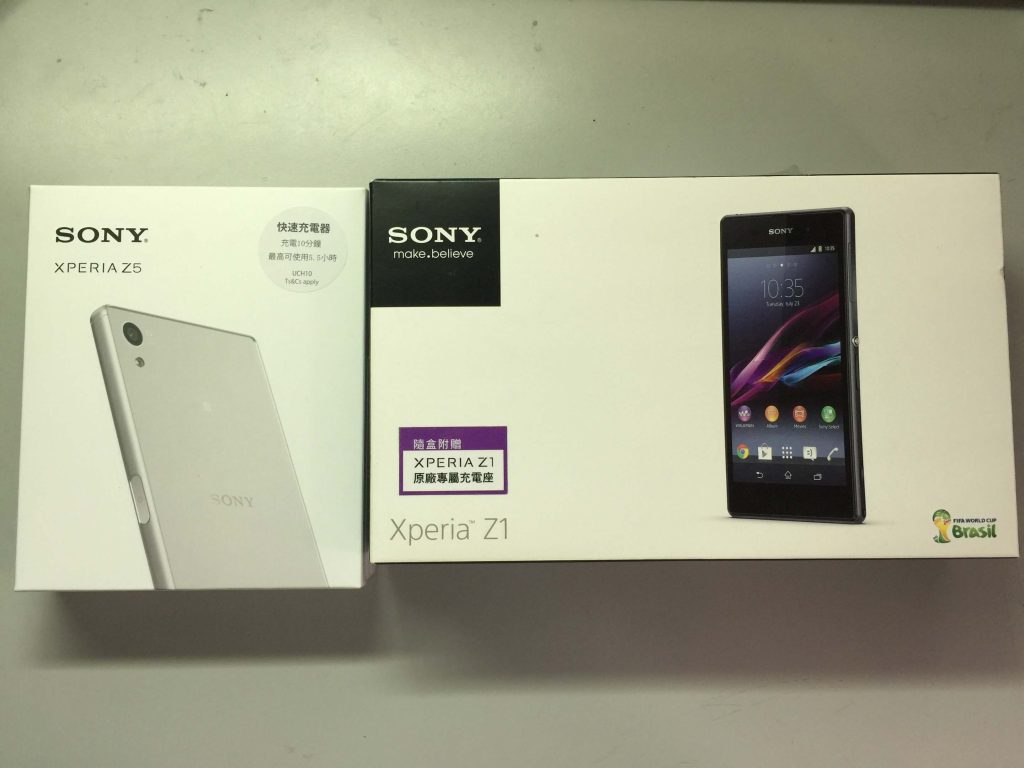

還記得當年 Xperia Z1 的包裝是長這樣:(現在回頭看突然覺得 Z1 的包裝好像超級大禮包啊 XD)

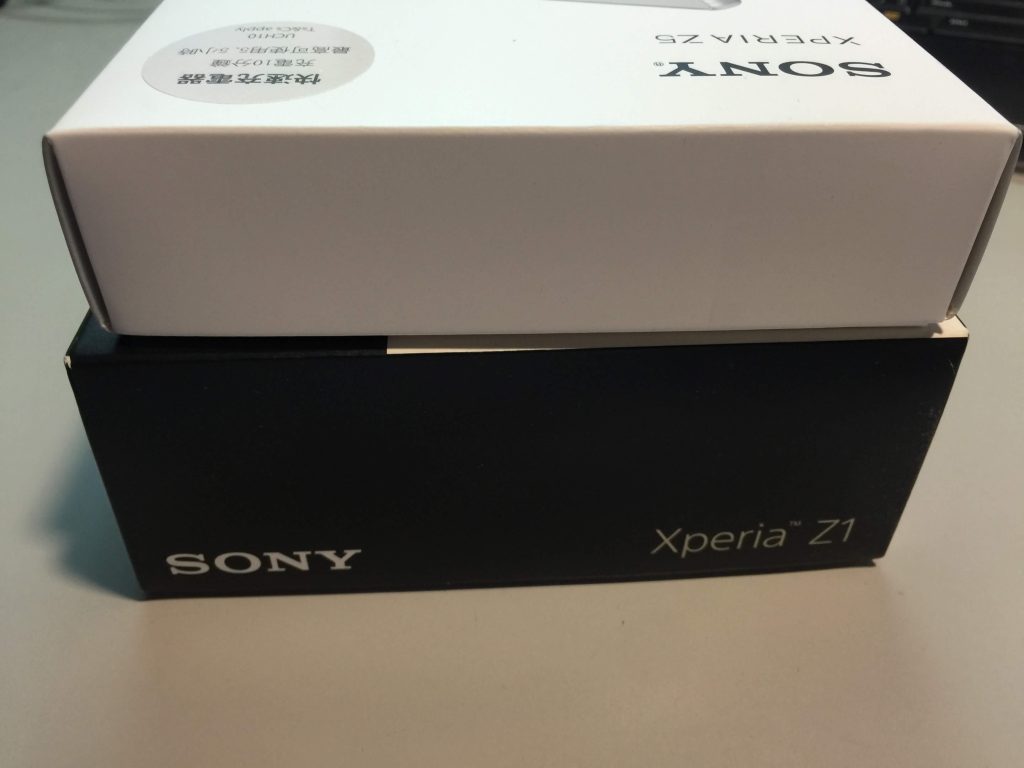

照慣例來疊一下,可以發現 Z5 的包裝除了比較小以外,也變薄了不少。(Z1 不在身邊,所以只好疊盒子了)

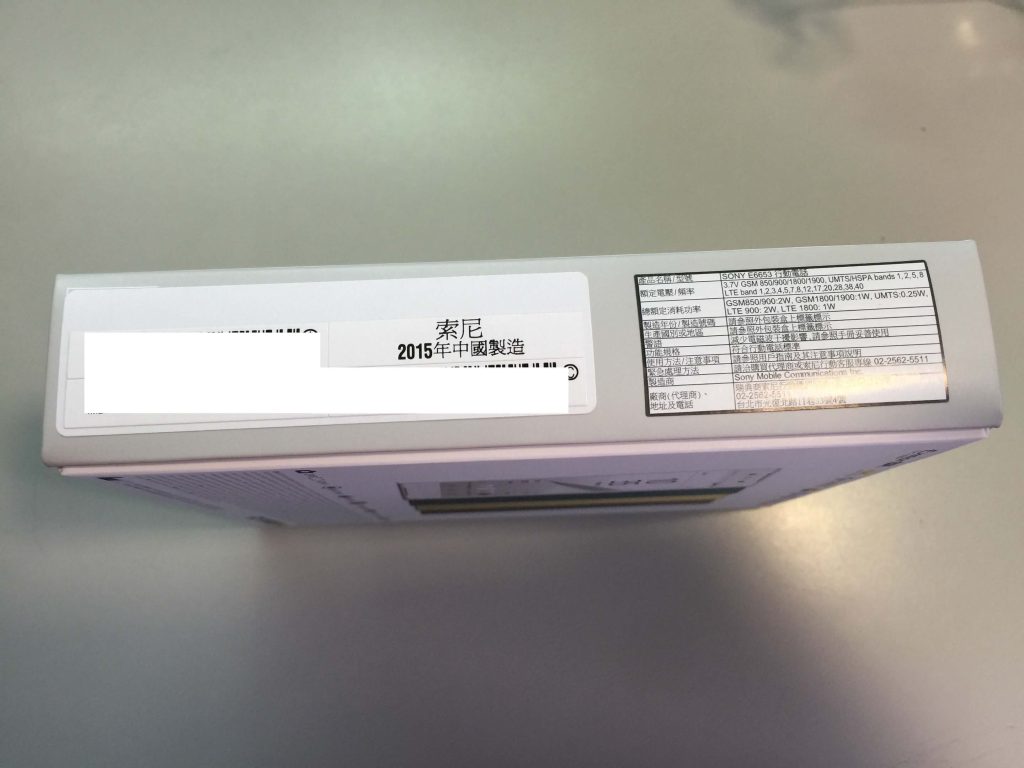

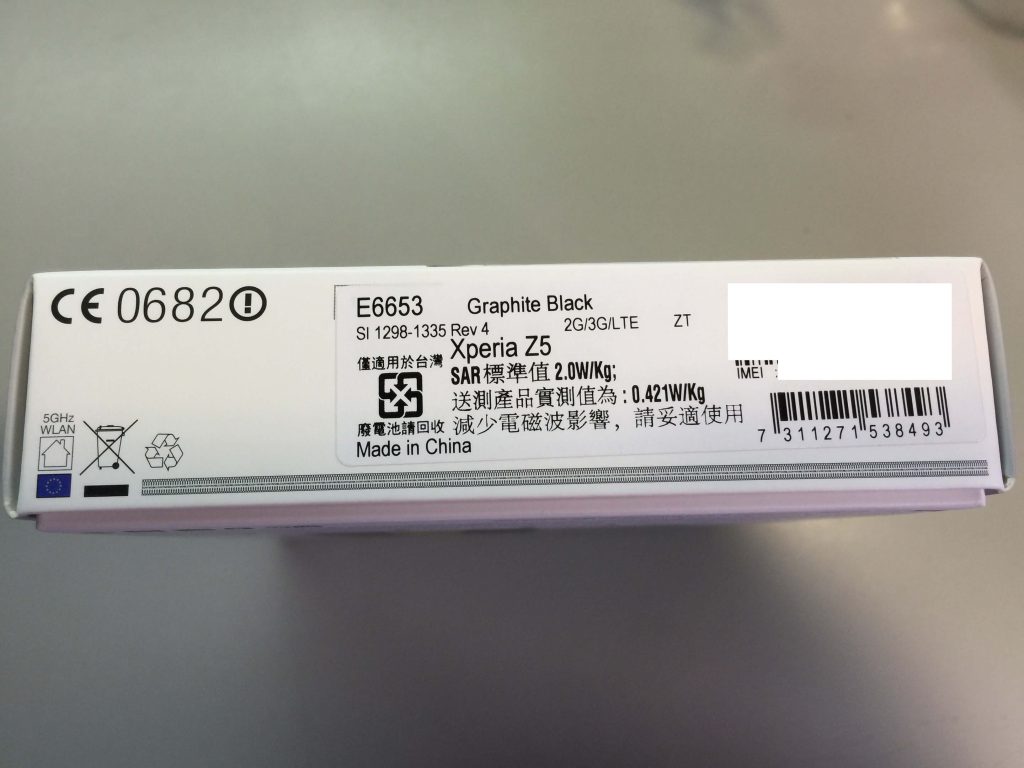

盒子的右側會有 IMEI 碼貼紙 (遮蔽部分),入手時記得核對一下手機的 IMEI 碼是否與這組數字相符,從右邊的貼紙可以知道 Z5 也理所當然依舊是支援台灣全頻段的 LTE 的 (有支援 CA 載波聚合)。

Z5 的包裝左側多了這張神奇的小貼紙 XD

盒子底部則有另一部分的手機資訊,包含型號 (Z5 是 E6653)、顏色、IMEI 碼、SAR 送測結果等。

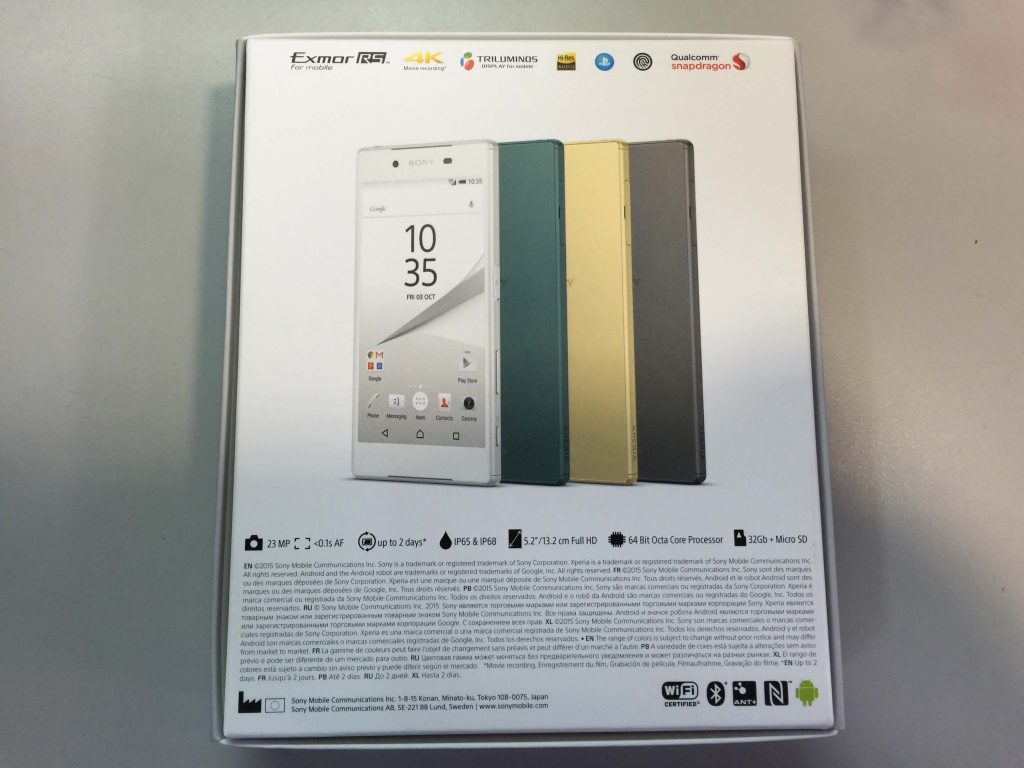

背面有這次 Z5 的主要特色:一脈相承的 Exmor RS for mobile 感光元件、4K 錄影、TRILUMINOS Display for mobile、從 Z3 開始加入的 Hi-Res 高音質音效、PS4 Remote Play、延續 Z3 以來的 IP65、IP68 防水、64 bit 八核心 (big.LITTLE 4+4 架構) Qualcomm Snapdragon 810 處理器、2300 萬畫素拍照能力、5.2 吋 1080P Full HD 螢幕、內建 32GB 容量、可插 microSD 記憶卡、小於 0.1 秒的高速混和對焦 (這次 Z5 的主打特色)。

開箱與配件介紹

看完包裝本身之後,該是開箱的時候了,拿開上蓋之後直接可以看到手機本體,原廠有貼正反兩面的保護膜 (不過是霧面的,而且沒有黏性,上下還有易撕拉條,所以使用時一定得撕掉),同時用塑膠袋裝起來。

先把手機拿開,可以看到底下的附件有這些:快速充電器、耳道式耳機 (很想問為什麼又是 MH750…)、其他大小的耳塞、傳輸線、一些簡單的手冊。

萬年耳機 MH750,一路從 Z1、Z3、Z3+、Z5 都是這條,實際上這條從 Sony Ericsson 時代就在用了,音質不算好,只有勉強堪用等級,不過歷來都是如此也就算了 (中間只有 Z 付過比較好的 EX300AP、Z2 附過 MDR-NC31EM 抗噪耳機外,都是 MH750)。

一字排開的文件,基本上和過去沒有甚麼不同。 (大概沒人會看吧 XD)

快速充電器 UCH10,電壓依舊為國際通用 100V – 240 V,支援 Qualcomm Quick Charge 2.0 快速充電技術,可以有以下三種輸出模式:

| 電壓 | 電流 | 總出力 | |

| 正常充電 | 5.0 V | 1800 mA | 9.0 W |

| 快速充電 I | 9.0 V | 1700 mA | 15.3 W |

| 快速充電 II | 12.0 V | 1275 mA | 15.3 W |

由於快速充電技術會根據手機端的狀況判定,因此快速充電器使用於不支援 QC 2.0 技術的手機上是不會有問題的 (會直接用正常充電模式),而 QC 2.0 使用的 USB 充電/傳輸線也和一般的沒有任何不同,可以混用。

同場加映:Xperia Z5 Compact 的隨附充電器比較

前面我有提到 Xperia Z5 Compact 隨附的並不是這款快速充電器,可以從外包裝上發現這件事情,右邊的 Z5 Compact 在盒子上是沒有快速充電器貼紙的。

下圖可以很明顯地看到兩款手機隨附的充電器的體積有所不同,左邊的是 Xperia Z5 Compact 隨附的一般充電器,右邊則是 Xperia Z5 包裝內附的快速充電器。

背面可以看到 Xperia Z5 Compact 隨附的是 UCH20,本身只有 5V 1500mA = 7.5 W 的輸出能力,並不具備多重電壓切換的功能。

上方正面可以看到支援快速充電功能的充電器,會多印上一個標誌。

手機本體

看完配件的部分,終於到了重頭戲了,也就是手機本體的部分,再次提醒,Sony 原廠出來的新機都是包成這樣,塑膠袋包著,背面有封條,正反都有貼保護貼,而且不會有太多氣泡。

包裝袋背面有一張封條,是關於防水的須知,基本上只要一拆開就很難貼得回去了。

正面的新品保護膜,可以看到確實沒有甚麼很明顯的大氣泡 (撕掉重貼很難貼到這種程度)。

撕掉保護膜之後,呈現的就是 Omnibalance 設計的完美演繹,搭配從 Xperia arc 就一路至今的 No-air-gap 無空氣層螢幕設計,在螢幕還沒亮起時,出現的就是整片的黑,看不出螢幕的邊框所在,我個人很喜歡這套設計 (所以才會在回歸 Android 陣營時又不假思索便選了 Xperia 系列吧 XD)

背面的部份也是一樣,不過到了 Xperia Z5 / Z5 Compact,背面的設計改成霧面塗料 (Z5 的背面材質實際上仍是玻璃) 了而不再是以往的正反都用鏡面玻璃。(這代只剩下更高端的 Z5 Premium 背面是做鏡面處理)。

※ 如果原廠保護膜撕過重貼就會像下圖這樣,左半邊出現一堆氣泡 (基本上貼不回去……),沒撕過會是右半邊的模樣。

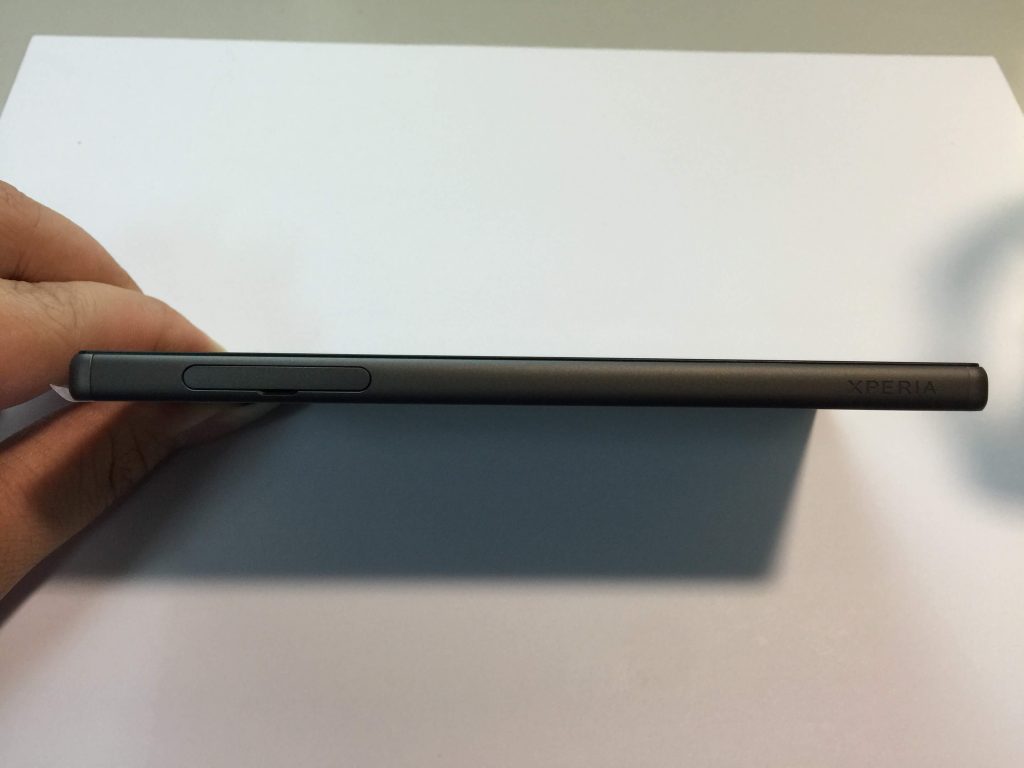

這次將音量鍵的位置移到更為下方 (更接近相機鍵),中間的電源按鈕是 OmniBalance 推出以來第一次有大的變化 (SOMC 真的很喜歡在電源鍵上做文章啊……),這次為了內建指紋辨識器,改回早期的內縮平面設計,顯得低調許多。

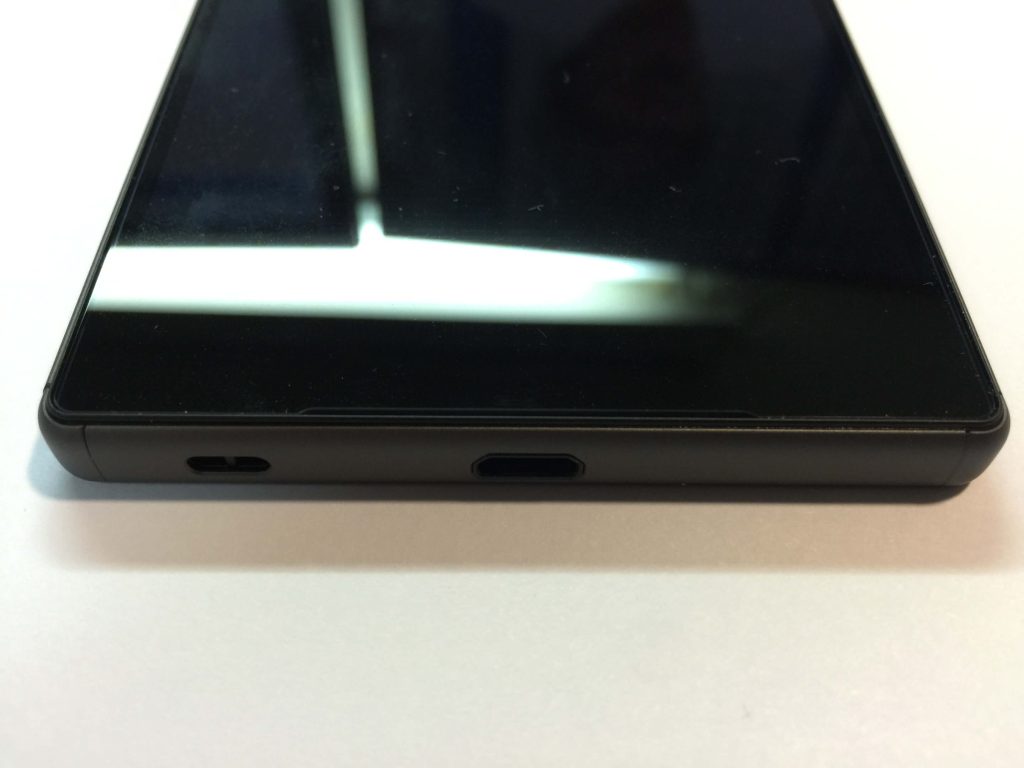

這算是外觀上我個人認為自 Z1 以來最大的進步了,延續 Z3+ 的設計,USB 改為外露式無蓋 (早期 Xperia Z 系列防水手機最容易出問題的就是 USB 防水蓋,因為每次充電跟傳輸都要開開關關,很容易彈性疲乏最後就導致防水失效),左側依然延續 Sony 一貫的傳統,保留吊飾孔的設計。

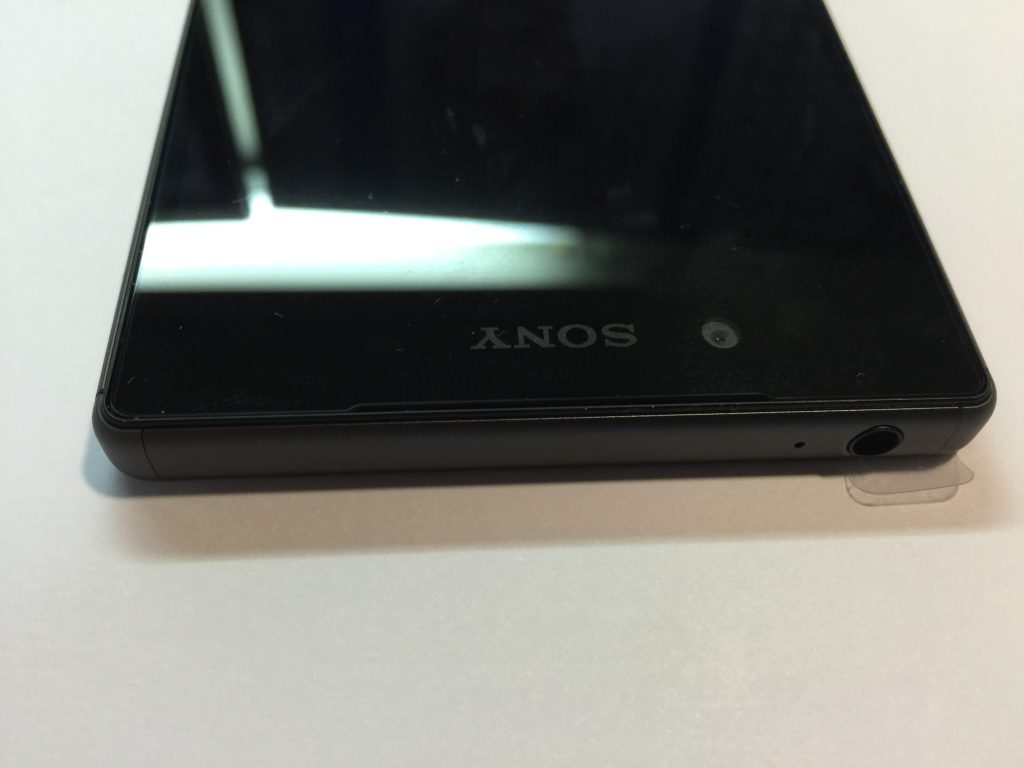

上方的部分則是延續 Z1 以來的設計,3.5mm 耳機孔外露無蓋防水設計 (初代元祖 Z 是藏在蓋子裡面的),還有 500 萬畫素 Full HD 前視訊鏡頭 (說起來強調自拍的那幾支不是有正面上千萬畫素的嗎,集大成的 Z 系列怎麼沒採用呢?)。

這次 Xperia Z5 延續 Z3+ 的設計方式,將機身上的唯一開孔設計在左側,同時包含 nanoSIM 卡與 microSD 記憶卡卡槽,可以看到右邊增加了蝕刻的 XPERIA Logo,還蠻有畫龍點睛的效果的。

(按:防水蓋裡面其實還有 RESET 按鍵,當手機徹底當機時可以用,不過一般來說請先嘗試長按電源鍵看是否能斷電。

打開機身上唯一的開口處可以取出下圖這個卡托,將 nanoSIM 卡與 microSD 卡放進去就可以了,這樣設計的缺點是不支援記憶卡熱插拔,不過通常來說應該是買來放進去之後可能就再也不會去動它了 (內建就有 32GB 的容量),所以對於防水的可靠性來說是有幫助的設計。

※ 要注意 nanoSIM 卡與 microSD 的安裝方向正好是相反的,千萬不要硬塞,還有卡托的方向務必正確,以免卡住拔不出來…….

初次開機

看完外觀就是實際開機使用囉,關於軟體、操作與性能測試,由於篇幅有點長,將在後續的文章中提供。

其實私心覺得這個 Android Logo 蠻醜的…….夾在 Sony 自家的 Logo 與開機動畫之間有點莫名。

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)