Fiji 核心

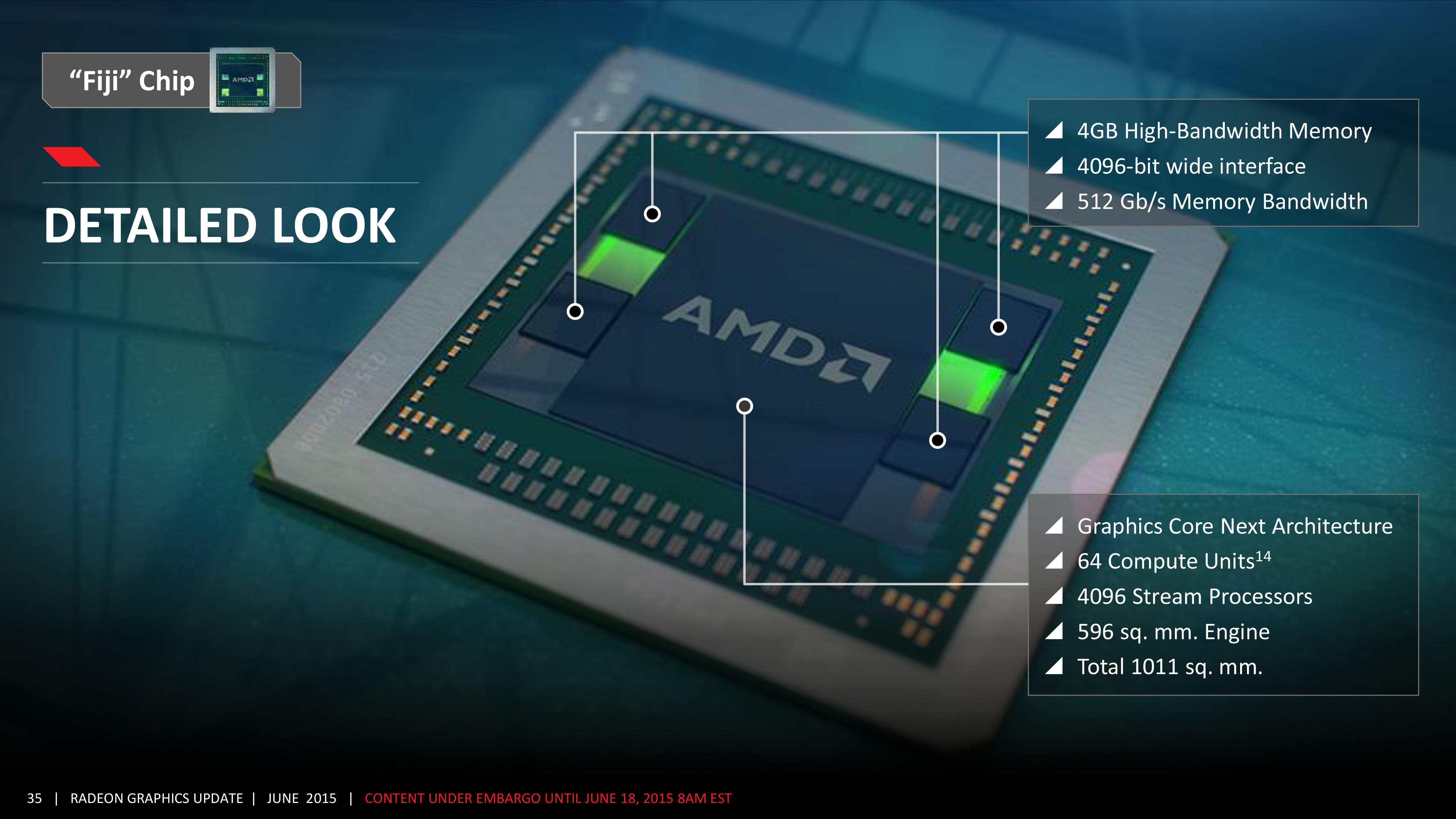

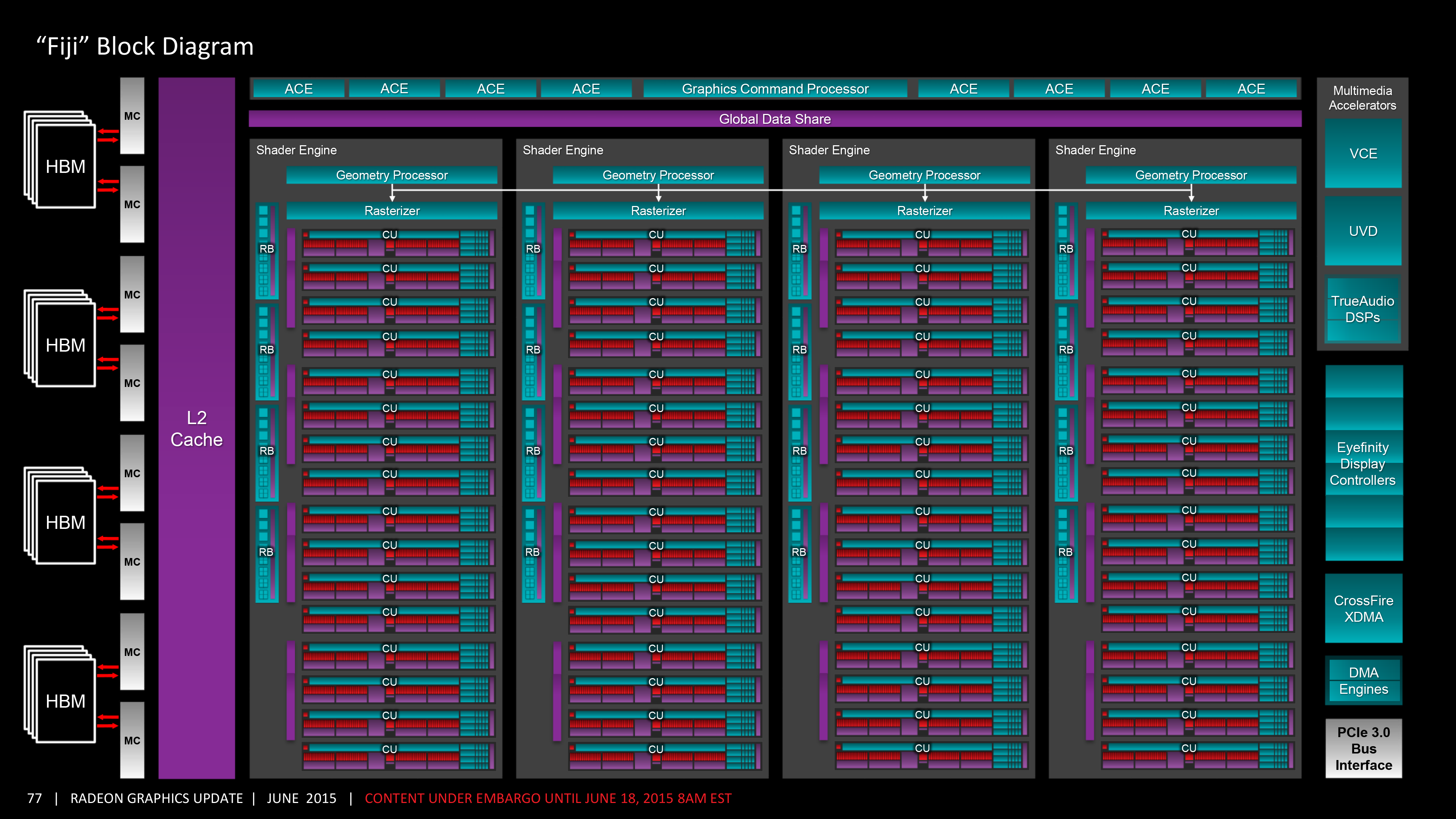

比起 Tonga 核心來說,第三代 GCN 架構當中比較具有可看性的其實是用於取代 Hawaii 的大核心 Fiji,某種程度上來說 Fiji 其實就是 Hawaii 核心的終極擴充版本,再次打破 Hawaii 的紀錄成為 R600 之後 AMD 歷代面積最大的 GPU。

實際上 Fiji 也是截至目前為止 AMD 所推出過面積與規模最大的 GPU 核心,與 NVIDIA 的 GM200 相同,一舉達到了 28 奈米製造工藝下 TSMC 當時所能接單生產的面積上限。

Fiji 核心最主要的特色有三,首先是 Fiji 是 AMD 截至目前為止架構規模最龐大的 GPU 核心,這點可以從密密麻麻的架構圖當中直覺得知,在本篇後半將介紹的第四代 GCN 架構當中沒有任何足以與之匹敵的核心,甚至直到今日目前剛剛推出不久的 VEGA 64 核心也僅僅具備同等的規模而已,Fiji 核心的每組 Shader Engine 可以支援多達 16 組 CU (合計一共有 64 組 CU、4,096 個 SP),渲染輸出單元的數量則是比照 Hawaii,是剛剛介紹的 Tonga 核心的兩倍,前端元件則是維持與 Hawaii 核心相同的規模。

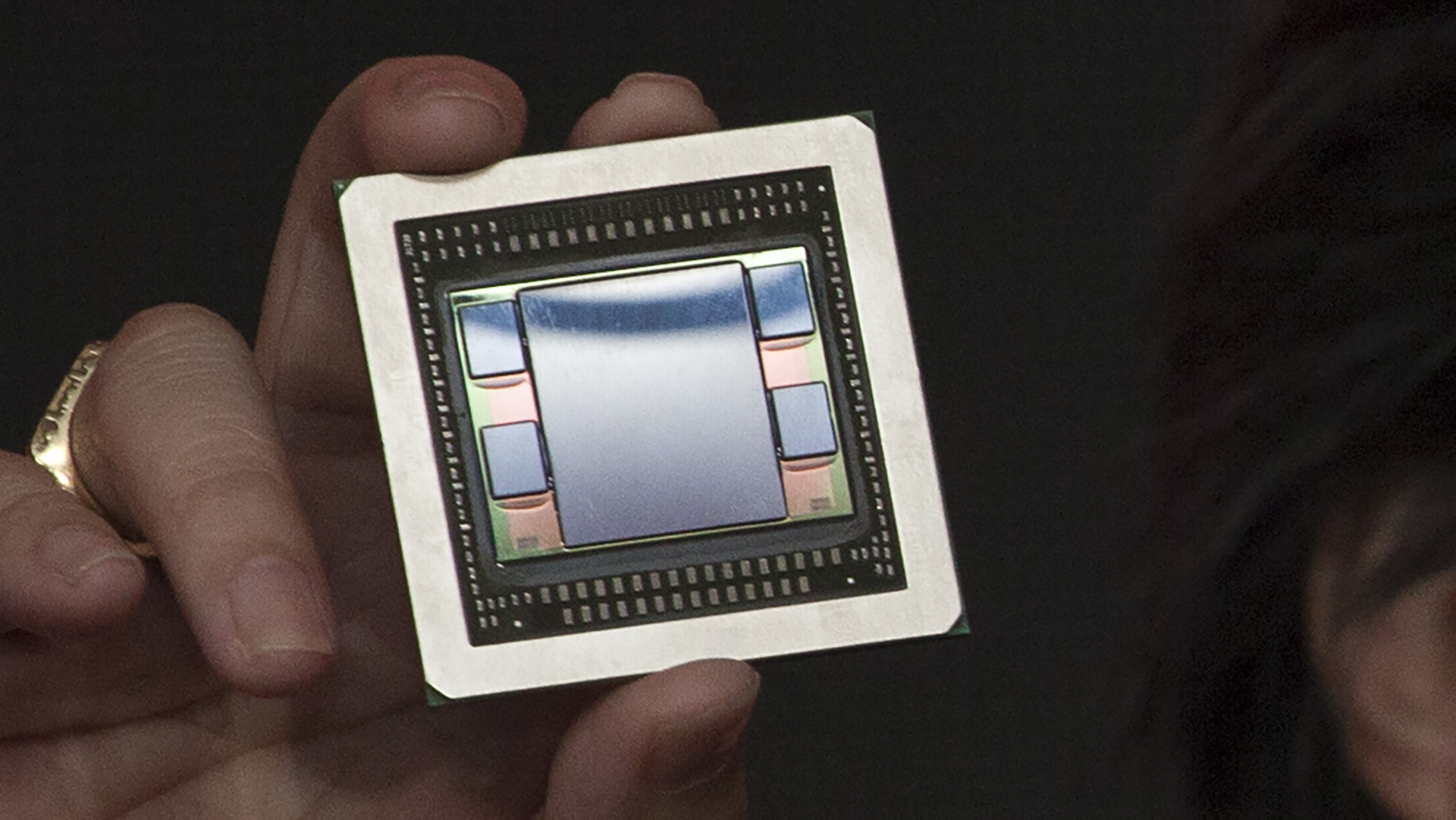

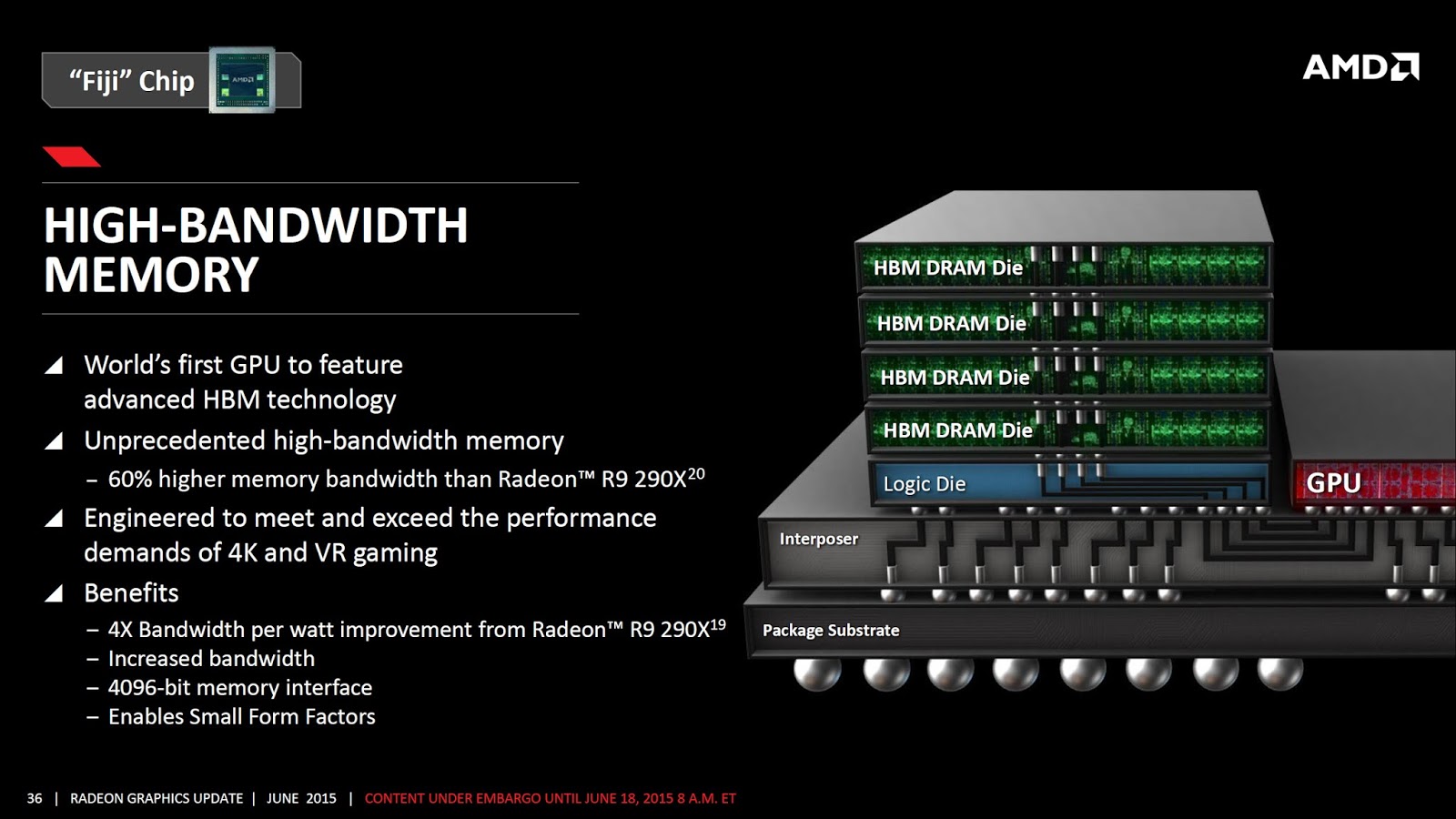

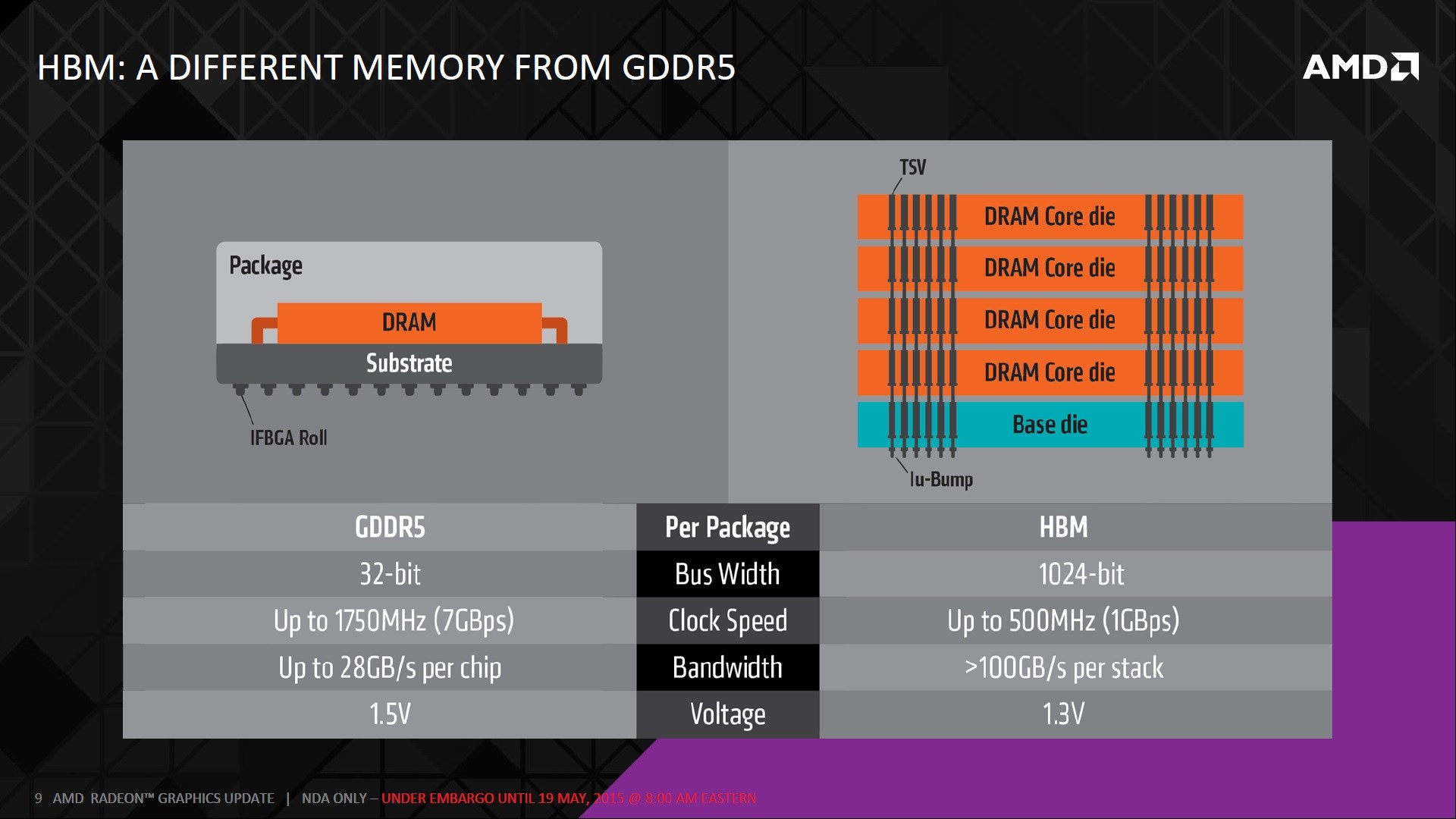

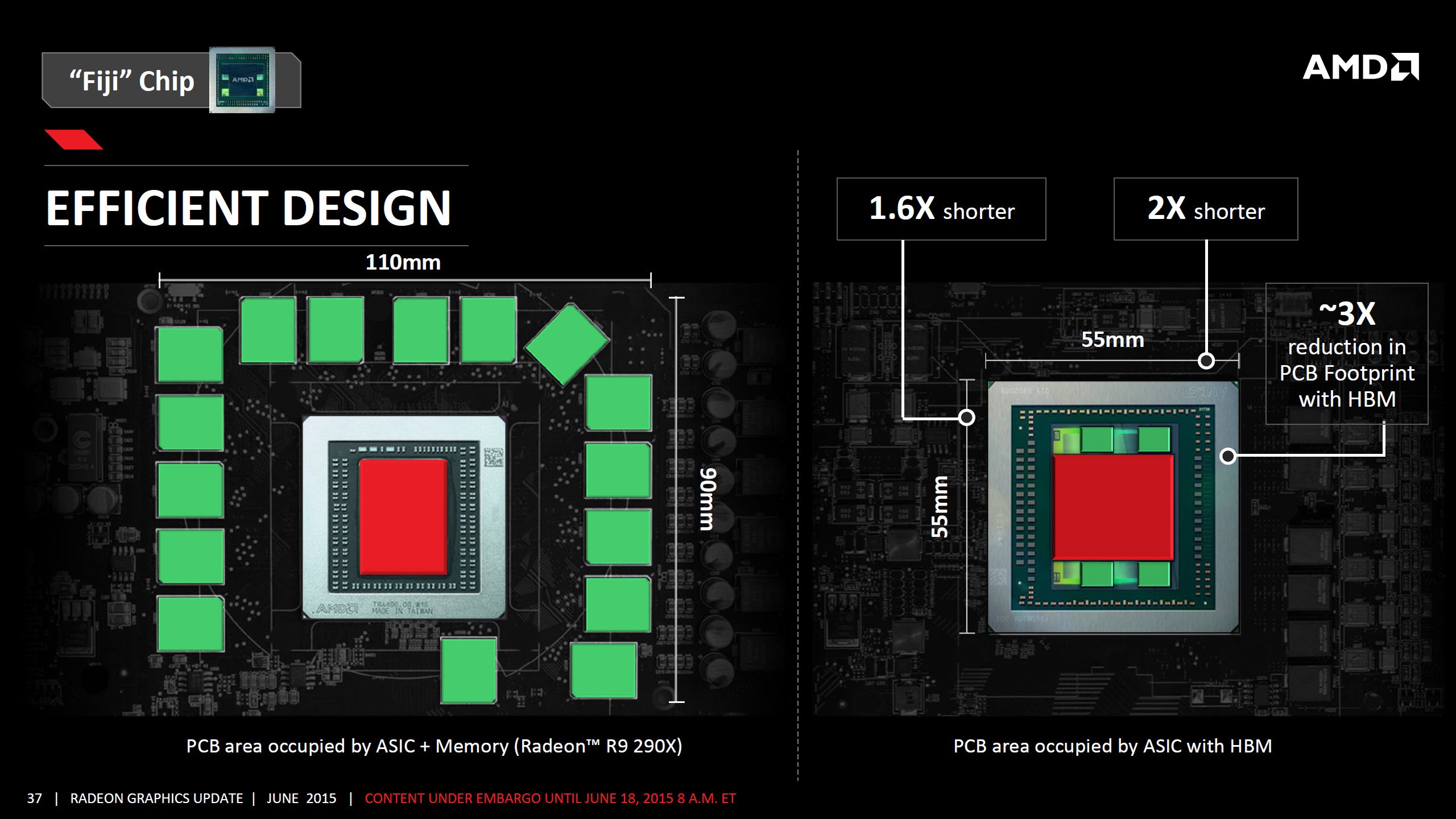

Fiji 的第二項主要特色則是其為 AMD 第一款採用 High-bandwidth Memory (HBM) 記憶體的產品 (同時也是第一款採用 HBM 的桌上型電腦 GPU),與以往傳統的顯示記憶體最大的差異在於 HBM 是與 GPU 核心本體封裝在同一塊基板上使其可以大幅降低與 GPU 之間通訊的延遲與大幅提高傳輸頻寬 (以 Fiji 來說一舉突破到 4096-bit 之譜),而且可以透過堆疊來大幅減少在 PCB 上佈建記憶體顆粒所需要占用的面積。

下圖左側為傳統顯示記憶體在顯示卡 PCB 上配置所需要的空間,右側則為 Fiji 與 HBM 記憶體堆疊之後的大小,比較之下確實可以縮減非常大片的面積,這項技術 AMD 早在 2007 年就已經開始發展,耗費了將近七年時間才加入旗下的 GPU 產品。

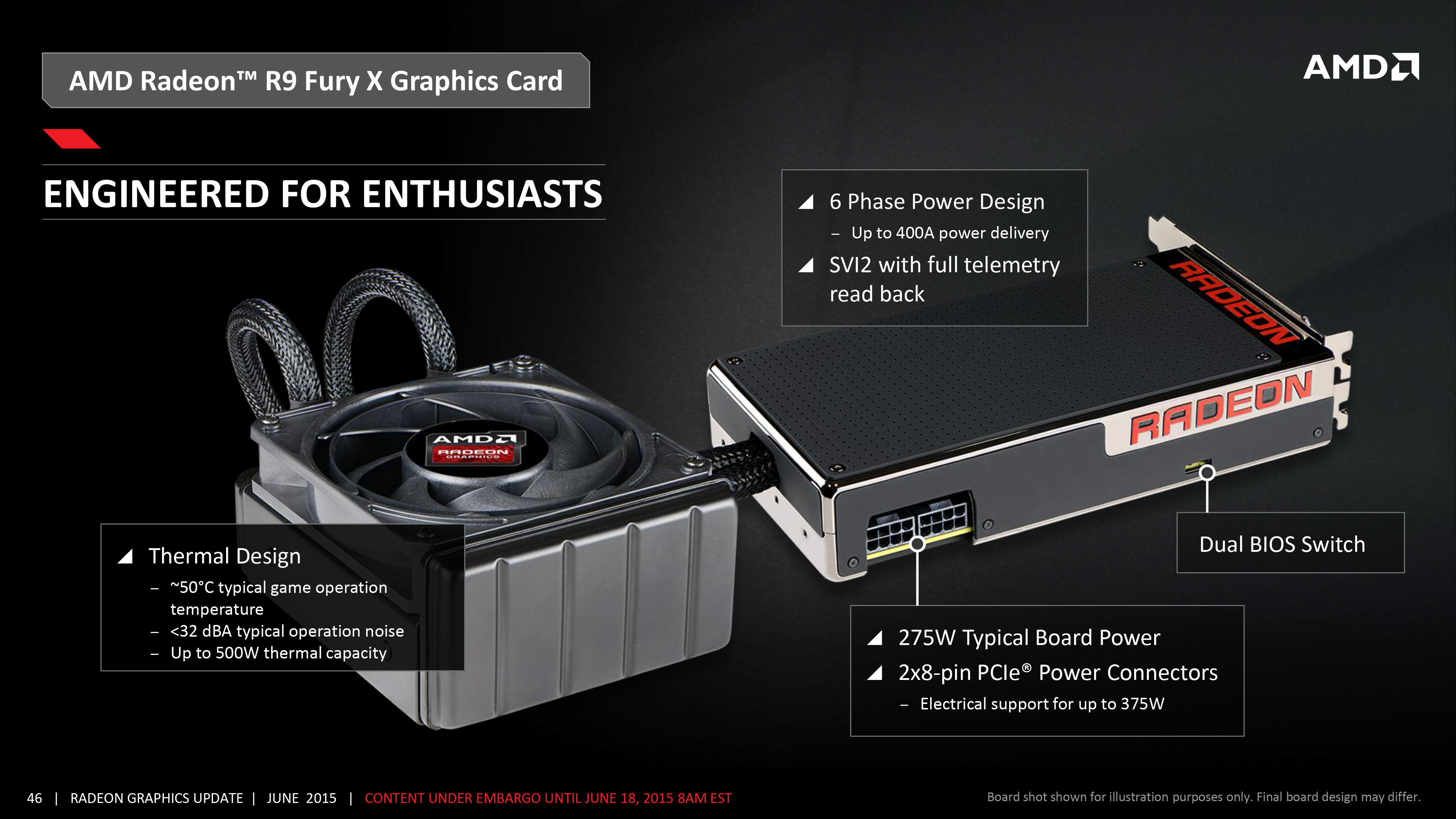

採用 Fiji 核心的產品僅有四款,這四款當中的前三款均屬於當時 AMD Radeon 系列當中定位最高的產品線-R9 Fury,最早發佈的是在 2015 年 06 月宣布的 R9 Fury X (採用 Fiji XT 核心,包含 64 組 CU、4,096 個 SP、提供 4096-bit HBM 記憶體支援,時脈為 1050 MHz),是系列當中單晶片規格設定最高的版本,採用了由 CoolerMaster 提供的水冷散熱器,是繼 R9 295X2 之後第二款預設搭配水冷散熱的顯示卡。

在次月 AMD 則推出了部分刪減之後的 R9 Fury (採用 Fiji Pro 核心,包含 56 組 CU、3,584 個 SP、提供 4096-bit HBM 記憶體支援,時脈為 1000 MHz),此款使用的就是一般的風冷散熱器了,不過由於發熱量大,因此並未採用 R9 Fury X 的短卡設計 (因 HBM 記憶體的緣故,Fiji 其實不需要很大的 PCB 面積)。

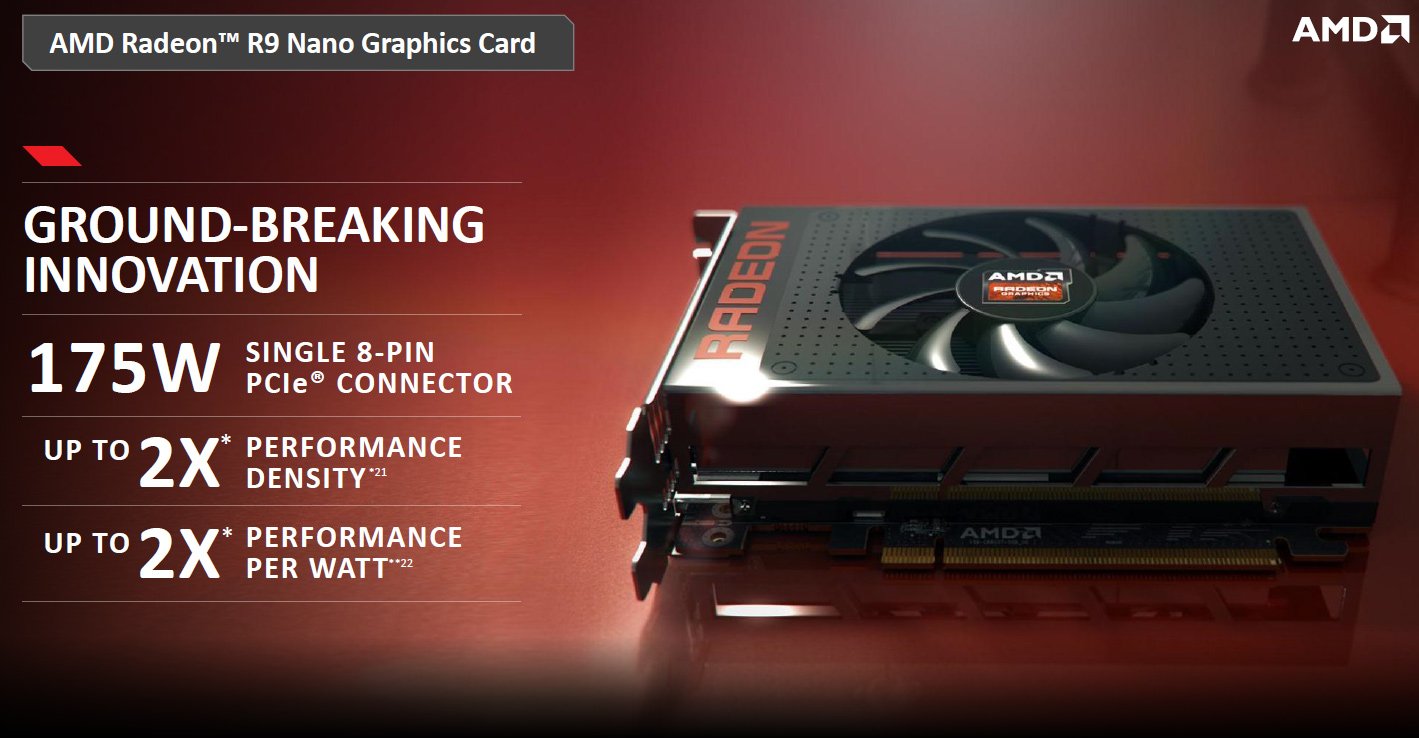

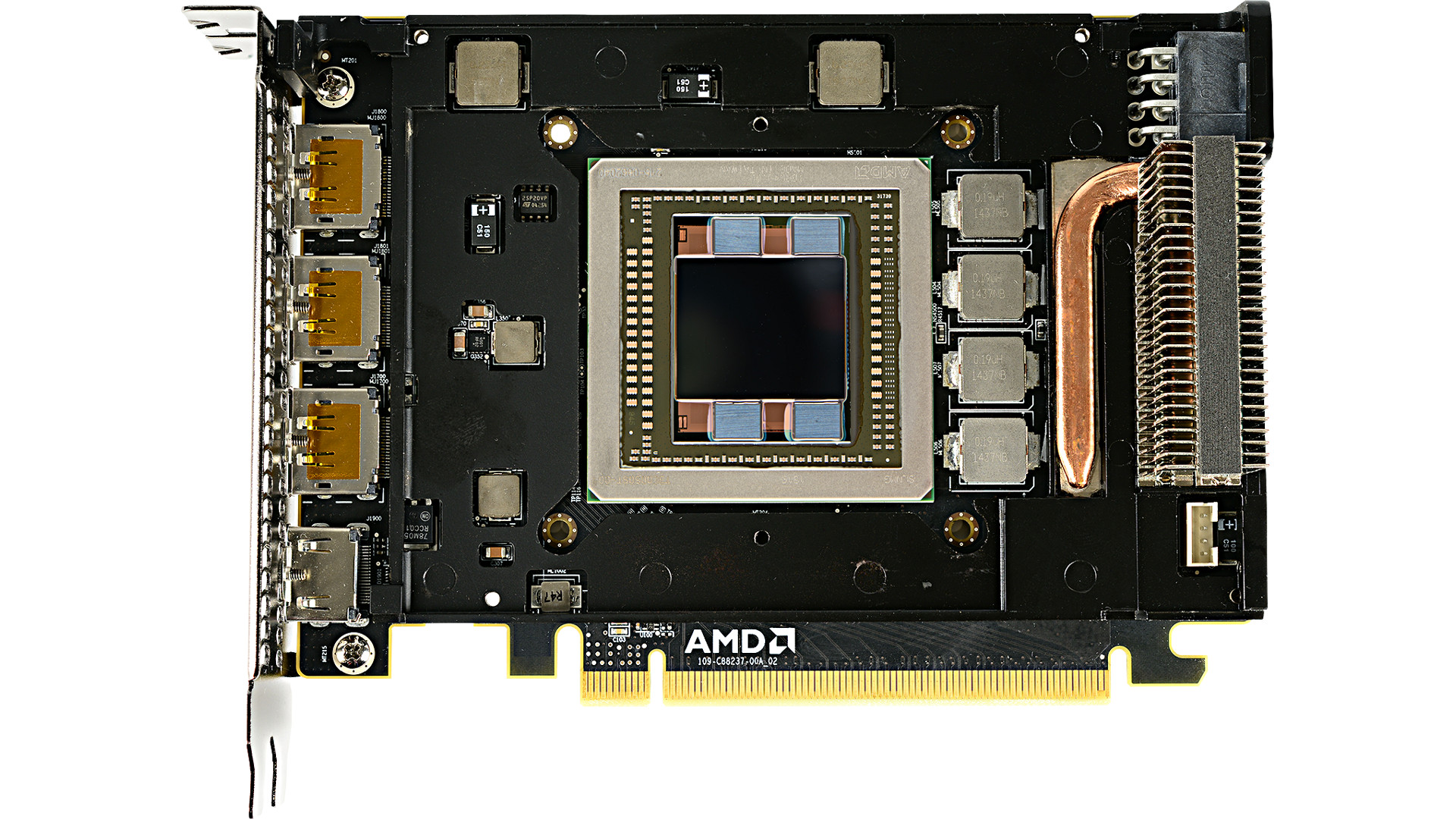

而在同年八月 AMD 則是推出了 Fiji 核心產品當中 PCB 面積最小的 R9 Nano,截至目前為止仍是世界上單位面積性能最為強大的顯示卡,值得注意的是 R9 Nano 也僅採用風冷散熱器,但使用的可是完整版的 Fiji 核心 (採用 Fiji XT 核心,包含 64 組 CU、4,096 個 SP、提供 4096-bit HBM 記憶體支援,時脈為 1000 MHz)。

將散熱器移除之後便可發現 R9 Nano 的 PCB 面積其實除了 Fiji 核心之外,幾乎是沒有任何空位了。

![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)

![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)

![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)

![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)

![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)